Bilderreisen

Die Reise

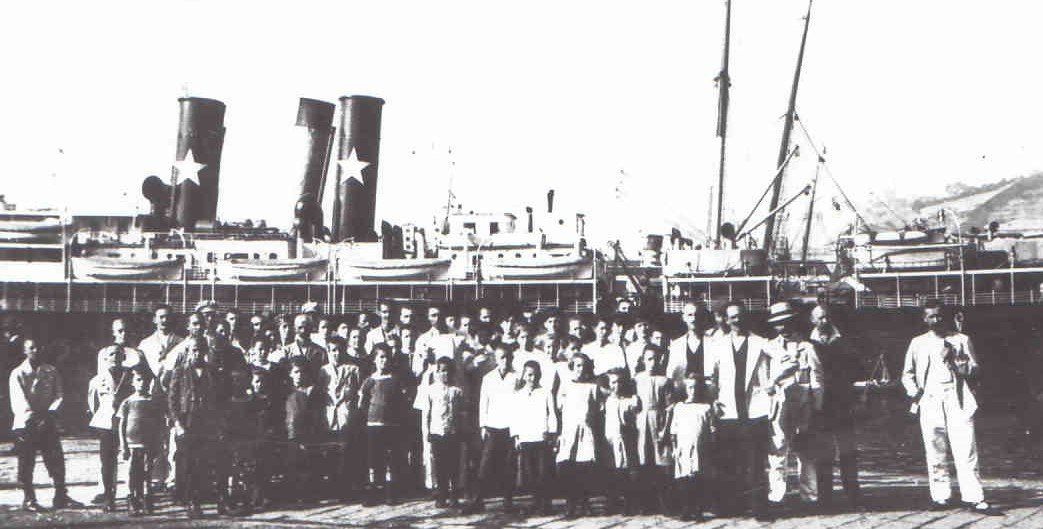

Im Hafen von Santos, Brasilien, Ende Oktober 1921: 77 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ließen sich vor dem Schiff fotografieren, das sie nach Brasilien gebracht hatte. Damit waren die ersten Einwanderer angekommen, welche das Kolonisationsprojekt bei Itararé begannen.

Familienbild der Geschwister Grabher aus Lustenau im Hafen von Santos: Josef Grabher, seine Frau Johanna Grabher, geb. Koppmann, Dr. Rudolf Grabher ( der Organisator der Überfahrt), Katharina Hofer, geb. Grabher, ihr Mann Gebhard Hofer (v. li.)

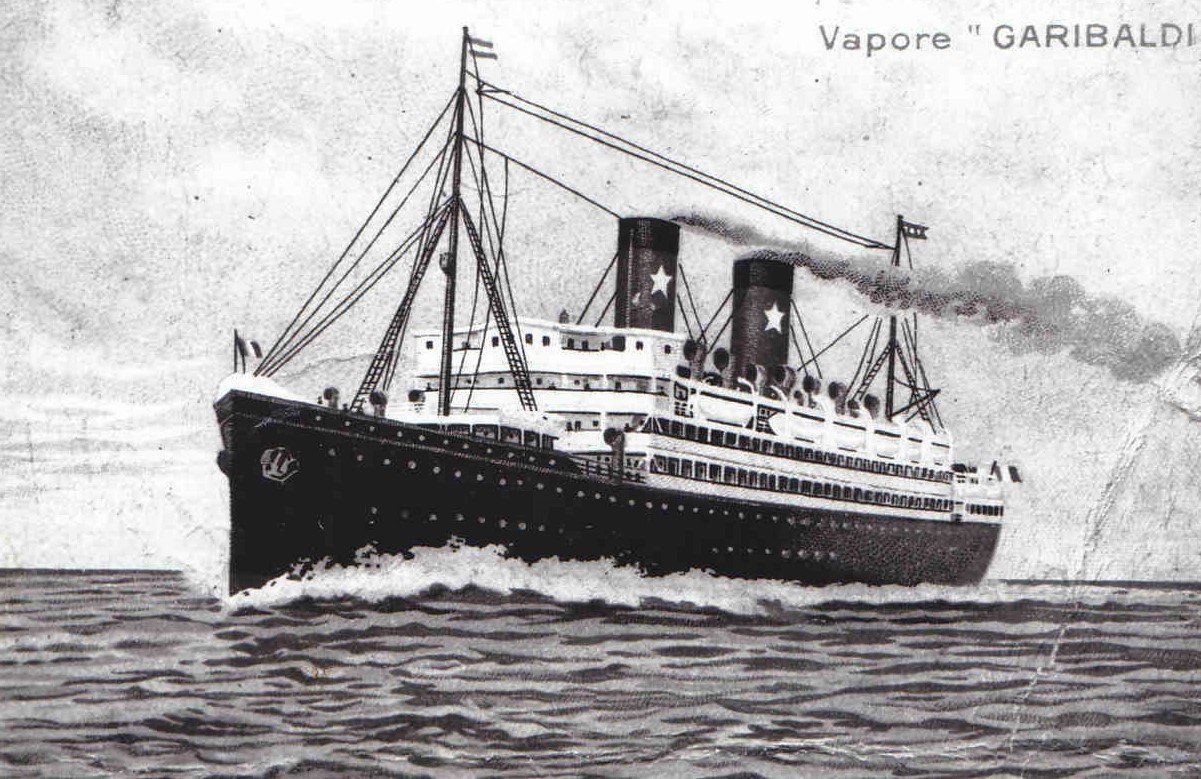

Das Dampfschiff "Garibaldi" der in Genua beheimateten Schiffahrtsgesellschaft "Transatlantica Italiana", mit dem die Vorarlberger Gruppe am 8. Oktober 1921 Genua verlassen und entweder am 27. oder am 28. Oktober 1921 Santos erreicht hatte. Das 5.200 Bruttoregistertonnen große Schiff war Gibraltar und Dakar angelaufen und erreichte Santos offenbar schon nach 20 statt der veranschlagten 22 Tage auf See.

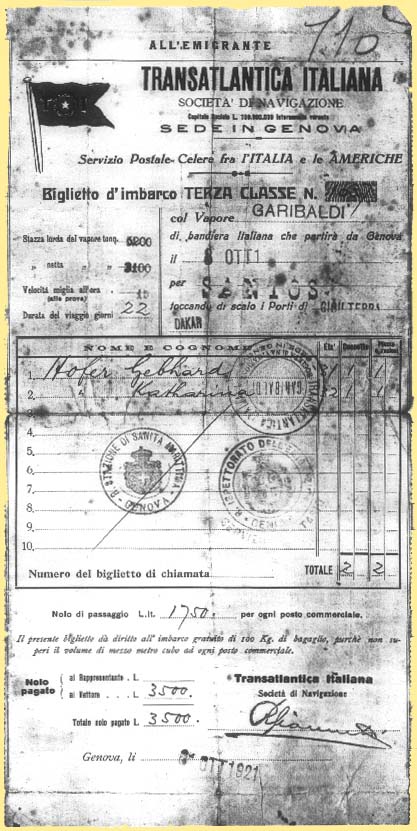

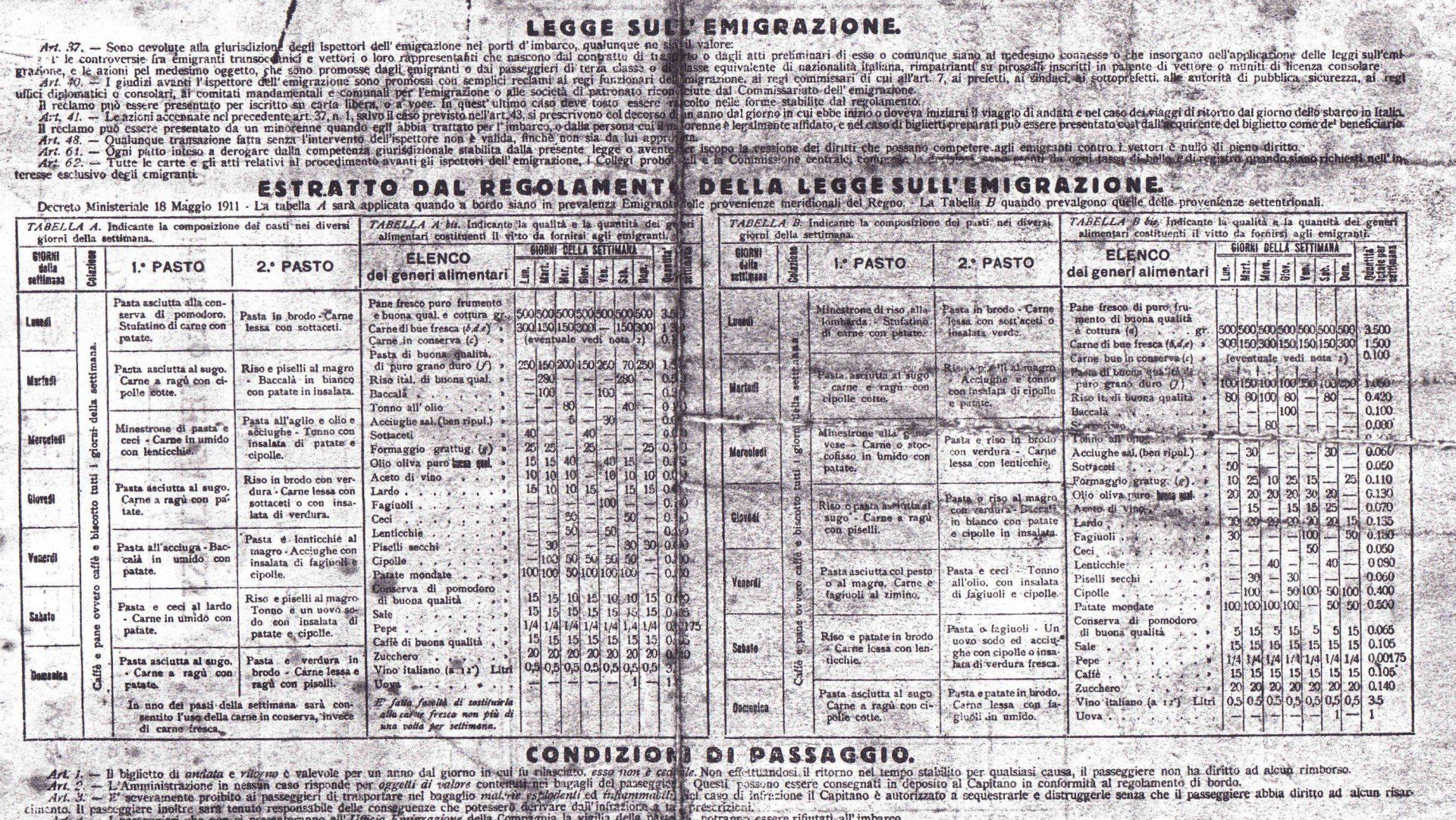

Gebhard und Katharina Hofer aus Lustenau hatten für die Überfahrt dritter Klasse gemeinsam 3.500 Lire bezahlt, inbegriffen waren "Cucette", also Schlafplätze, und Verpflegung. Die Schiffspassage des Großteils der Gruppe wurde vom brasilianischen Bundesstaat São Paulo finanziert – die Vorarlberger reisten als vom "Kaffeestaat" São Paulo gesuchte "Kaffeekolonisten". Das war vom Dornbirner Alwin Klocker eingefädelt worden, der sich schon seit 1911 in Brasilien aufhielt.

Gebhard und Katharina Hofer aus Lustenau hatten für die Überfahrt dritter Klasse gemeinsam 3.500 Lire bezahlt, inbegriffen waren "Cucette", also Schlafplätze, und Verpflegung. Die Schiffspassage des Großteils der Gruppe wurde vom brasilianischen Bundesstaat São Paulo finanziert – die Vorarlberger reisten als vom "Kaffeestaat" São Paulo gesuchte "Kaffeekolonisten". Das war vom Dornbirner Alwin Klocker eingefädelt worden, der sich schon seit 1911 in Brasilien aufhielt.

Die Vorarlberger Gruppe auf dem Dampfer Garibaldi. Trotz der Beschwerlichkeiten der Überfahrt sind sie allem Anschein nach guter Laune und gut gekleidet auf der Suche nach einer besseren Zukunft für sich und die Kinder in Amerika.

Im Juni 1925 fuhr die Familie Kloser aus Hard über den Atlantik, um sich in der "Colónia Austria" bei Itararé niederzulassen. Das Bild zeigt ganz links außen Stefanie Kloser mit ihrer Tochter Emilie und ganz rechts mit Kappe Franz Kloser, der seinen Sohn Georg im Arm hält.

Aufnahme vom Zwischendeck der "Principessa Mafalda", auf der Fritz Preiß und seine Frau Mathilde im September 1924 den Atlantik überquerten, um in Brasilien die Einwandererkolonien zu studieren sowie in Itararé ihre Tochter Theresia und ihr dort zur Welt gekommenes Enkelkind Ilse zu besuchen. Theresia war mit ihrem Mann Otto Mayer im Sommer 1923 drei Tage nach der Hochzeit dorthin ausgewandert. Otto Mayer entstammte einer bekannten sozialdemokratischen Familie in Bregenz. Fritz Preiß war Leiter der Industriellen Bezirksbehörde für Vorarlberg, welche die Aufgaben eines Arbeitsamtes wahrnahm, und als Landesrat hochrangiger sozialdemokratischer Politiker.

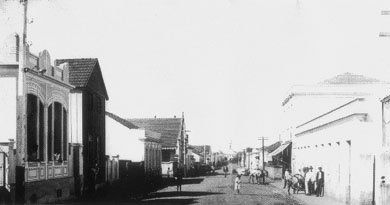

Die Stadt Itararé

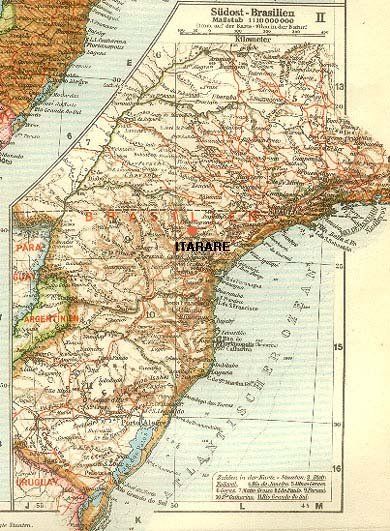

Das Städtchen Itararé, hier in eine Karte aus den vierziger Jahren nachträglich eingetragen, liegt auf einer Meereshöhe von 742 Metern im Bundesstaat São Paulo, an der Grenze zum Bundesstaat Paraná. Es war mit São Paulo über eine Eisenbahnlinie verbunden. Etliche Kilometer außerhalb der Stadt entstand die Vorarlberger Kolonie.

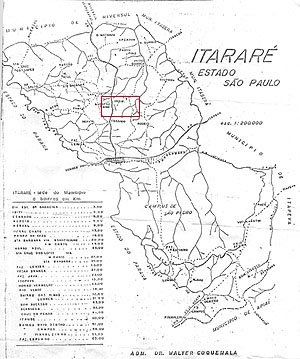

Dieser Lageplan aus dem Archiv von Itararé zeigt das Gemeindegebiet mit den zahlreichen im Umfeld des Städtchens gelegenen Kleinsiedlungen. Am Rio Itararé, der die Grenze zu Paraná bildet, ist B(airro) Seda eingetragen, die Vorarlberger Kolonie.

Die Vorarlberger Siedlung

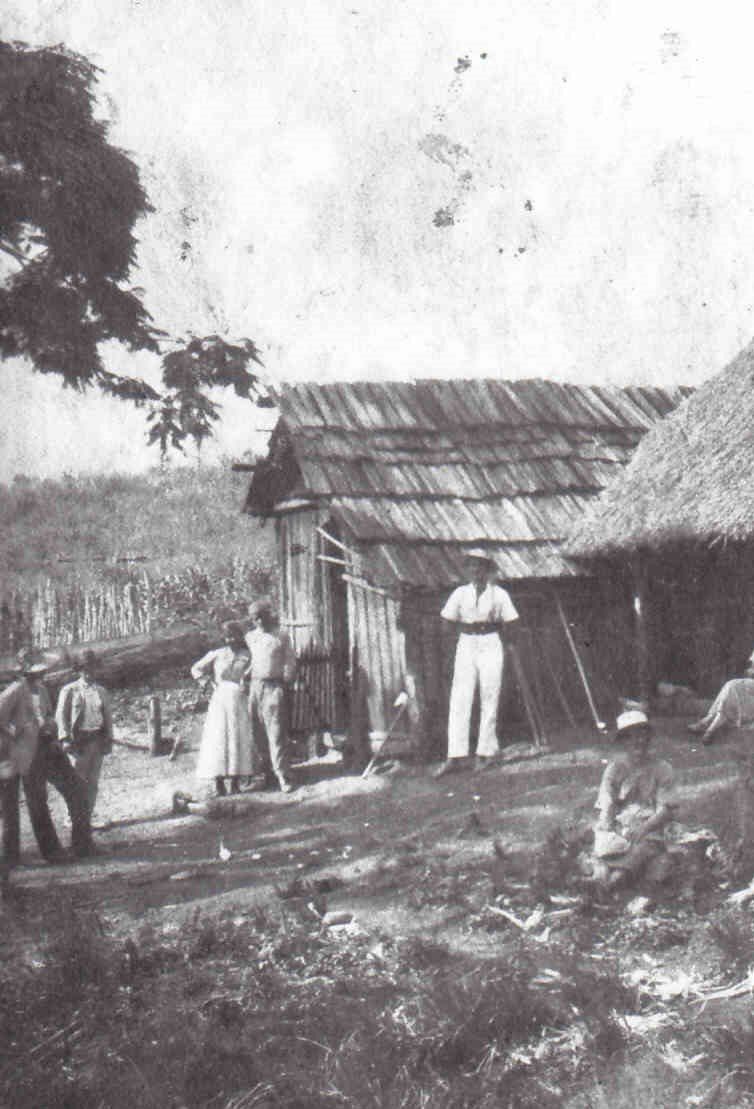

Ein Foto aus den ersten Tagen in Itararé.

Kolonistenleben als Spektakel: "Kolonisten-Rasierstube". Bei gutem Wetter und bei guter Laune ganz lustig – jedoch als Alltag?

Richard Tiefenthaler beim Brandroden. Tiefenthaler war im Dezember 1931 von Altach nach Brasilien gefahren und hatte sich ein Jahr lang in einer Kolonie ganz in der Nähe von Itararé aufgehalten. Beim Brandroden muß man darauf achten, daß nur das vorbereitete Waldstück abgebrannt wird. Weitete sich ein Feuer unkontrolliert aus, konnten bei der in dieser Gegend zumeist vorherrschenden Trockenheit leicht Katastrophen entstehen.

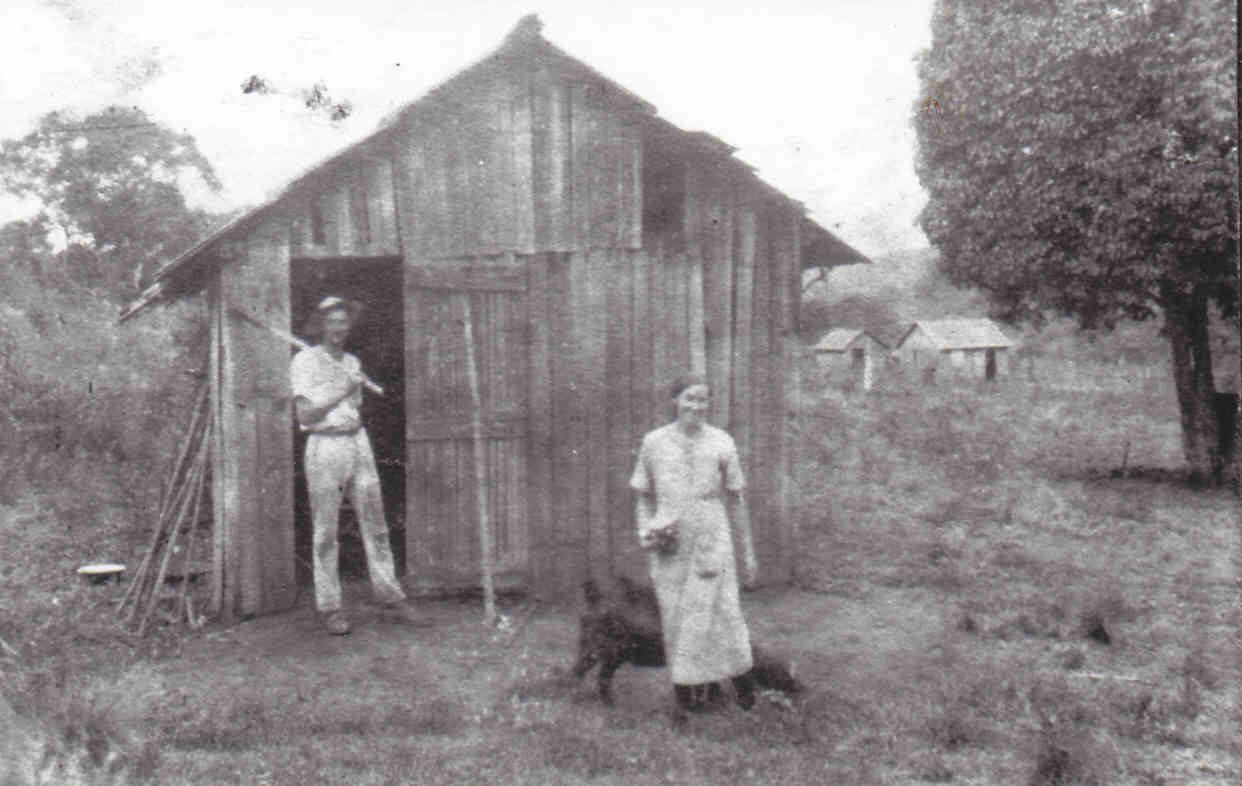

Die ersten Hütten waren primitiv, denn die Siedler konnten sich nicht auf den Hausbau konzentrieren. Mindestens genauso wichtig war es, das Land zu kultivieren, um möglichst schnell einen Ertrag zu erwirtschaften – denn über viel Geld verfügte niemand.

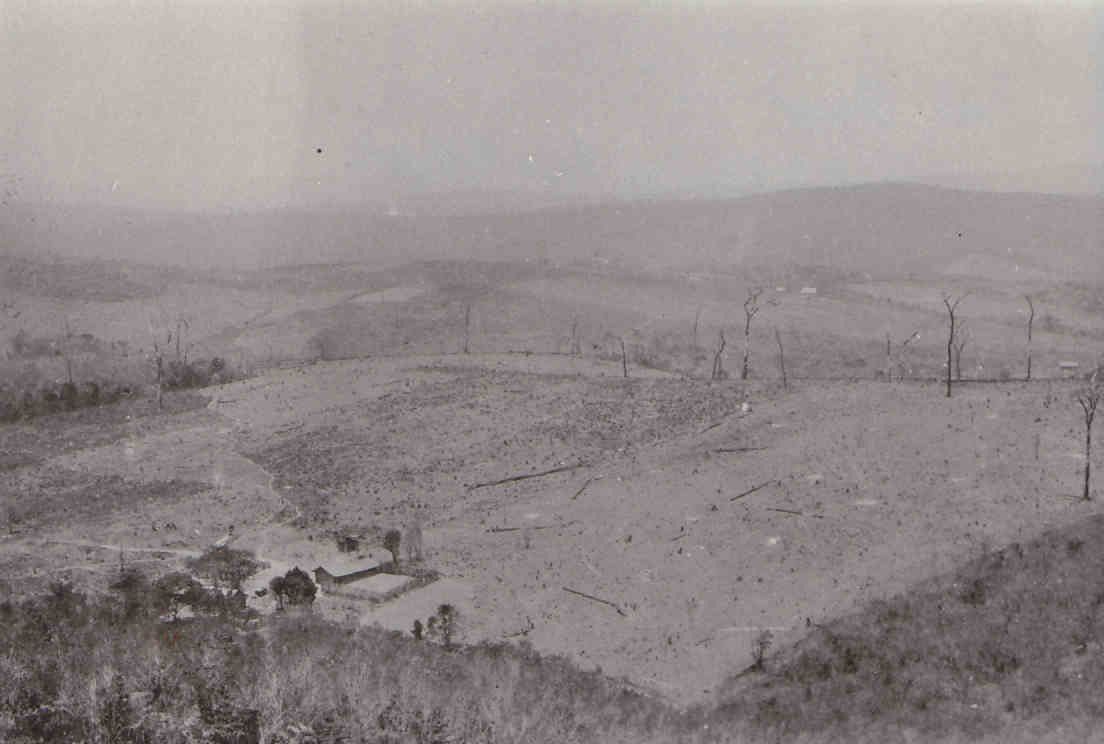

"Ansicht der Kolonie von Mayers Hütte gesehen", so beschrifteten Mathilde und Fritz Preiß dieses Bild. Der Horizont ist rauchgeschwängert; es wird "Roça" gebrannt.

Fritz Preiß erlebte bei seinem Besuch einen unkontrollierten Waldbrand, der Teile der Pflanzungen vernichtete:

"Das Feuer in Paraná, das viele Hektar Wald verschlang, war in die Nähe der Kolonie gerückt. Es brannte schon längs des Flusses. Ein starker Wind setzte ein und trug die Funken auf das diesseitige Ufer zur Vorarlberger Kolonie. Schrecken und Angst ergriff uns alle. Der Wind und die Hitze in den Mittagsstunden, die das Feuer gleichsam anschürten, wirkten zusammen. Der Buschwald auf dem dem Flusse nächstgelegenen Los brannte schon auf allen Seiten. Von da sprang das Feuer in rasender Eile auf die anderen Lose über. In einer halben Stunde stand die ganze Längsseite der Kolonie in Flammen. Alles half zusammen. Mit vereinten Kräften wollten sie das Feuer eindämmen und löschen. Es kostete ihnen aber schon die größte Mühe, nur die Hütten vor dem Feuer zu schützen. An vielen Stellen wurden Gegenfeuer gemacht, Gräben aufgeworfen, doch nützte es sehr wenig, der Brand war viel zu wuchtig und der Wind zu ungünstig. Die ganze Kolonie war in Rauch eingehüllt. Auf große Entfernung hörte man das Prasseln des Feuers, das die dürren Äste und Stämme gierig verschlang. Das Brennen des Bambus hörte sich an wie Maschinengewehre in voller Tätigkeit. Erst gegen Abend, als es kühler wurde, ließ das Feuer nach. Nun erst konnte man an das Löschen denken..."

(Preiß 1925, S. 153f.)

Gebhard und Katharina Hofer mit ihrer Geiß Wida vor der ersten Hütte, die sie auf ihrem Landlos in der neuen Kolonie bewohnten. Im Hintergrund eine weitere Siedler-Wohnstätte.

Eine Gruppe der Siedler vor einem der ersten größeren Häuser. Eine Aufnahme aus der Zeit von 1922/23.

Der Streit Grabher-Klocker

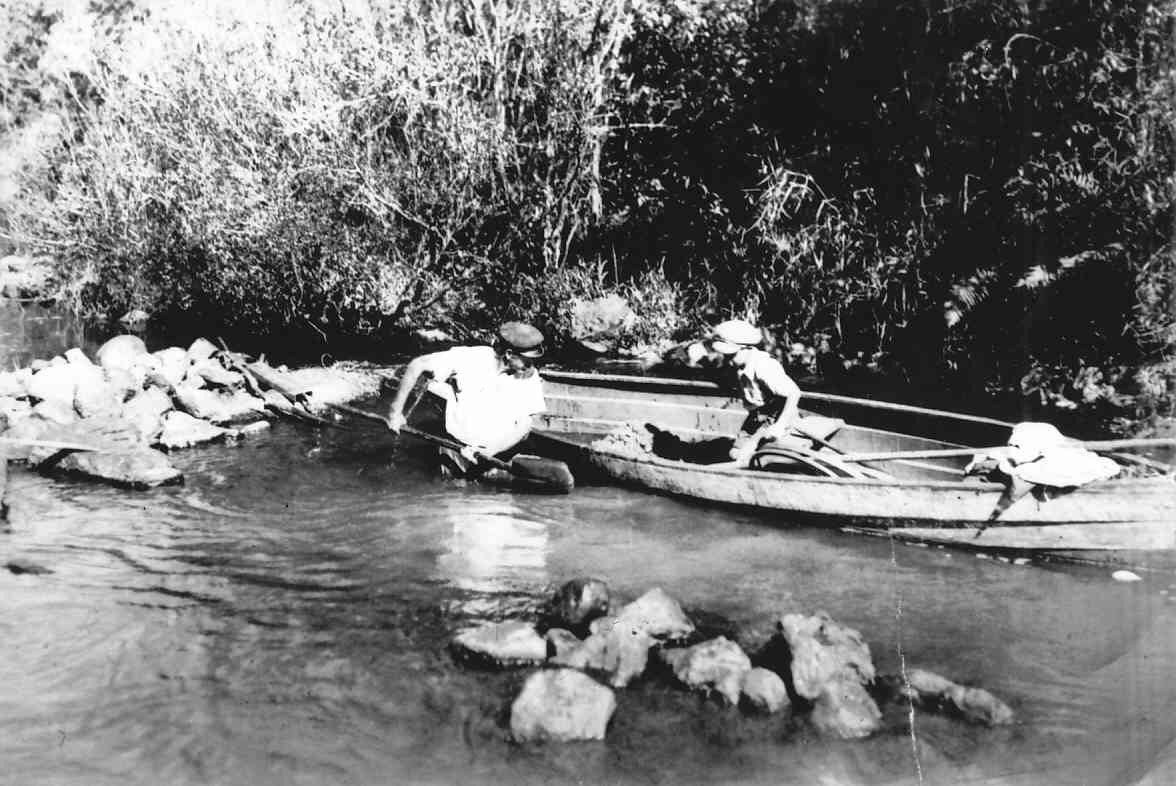

Dr. Rudolf Grabher in der Mitte, rechts von ihm Gebhard Hofer, auf dem Rio Itararé. Der studierte Jurist Grabher war als Organisator der Überfahrt mit Alwin Klocker, der die Grundlagen für die Ansiedlung in Brasilien gelegt hatte, in Konflikt geraten. Er und seine Verwandten blieben nur kurz in der landwirtschaftlichen Kolonie und zogen bald in die Stadt São Paulo weiter.

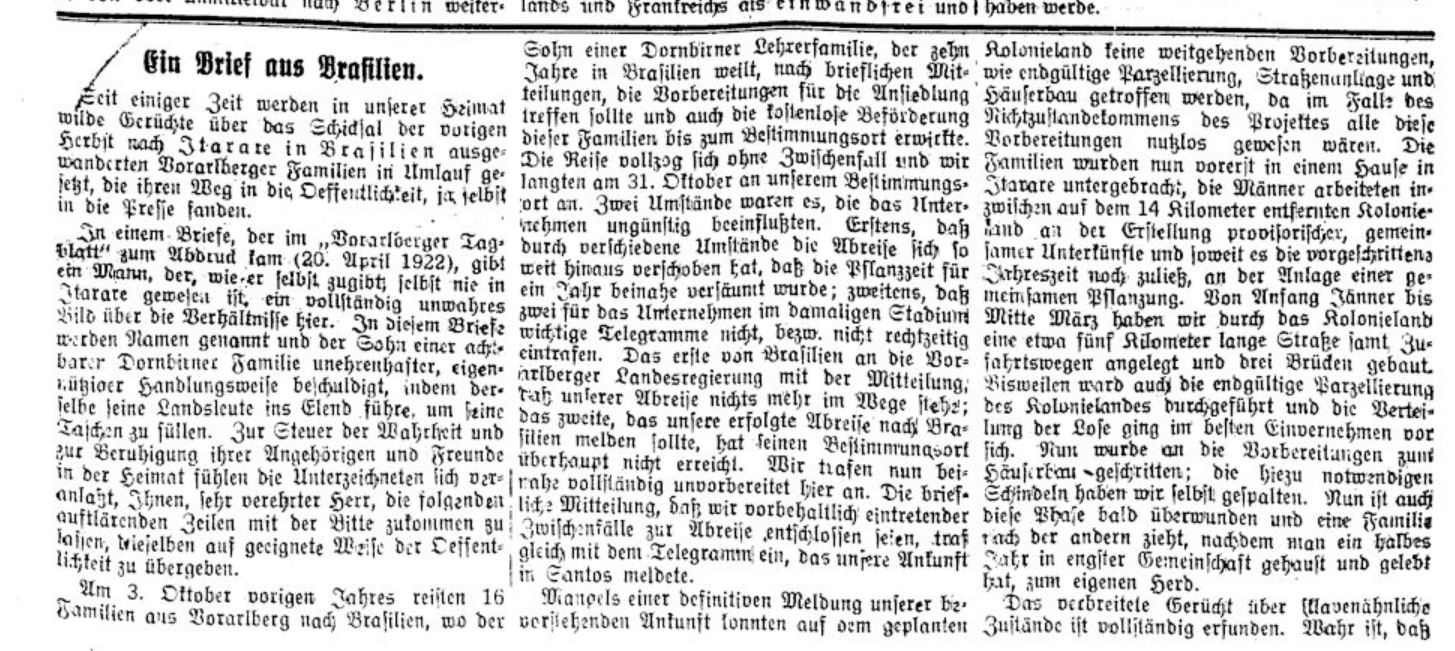

"Brief aus Südamerika": ein Angriff auf Alwin Klocker im "Vorarlberger Tagblatt" – der deutschnationalen Tageszeitung – vom 20. April 1922. Er habe die Kolonisten eigennützig betrogen.

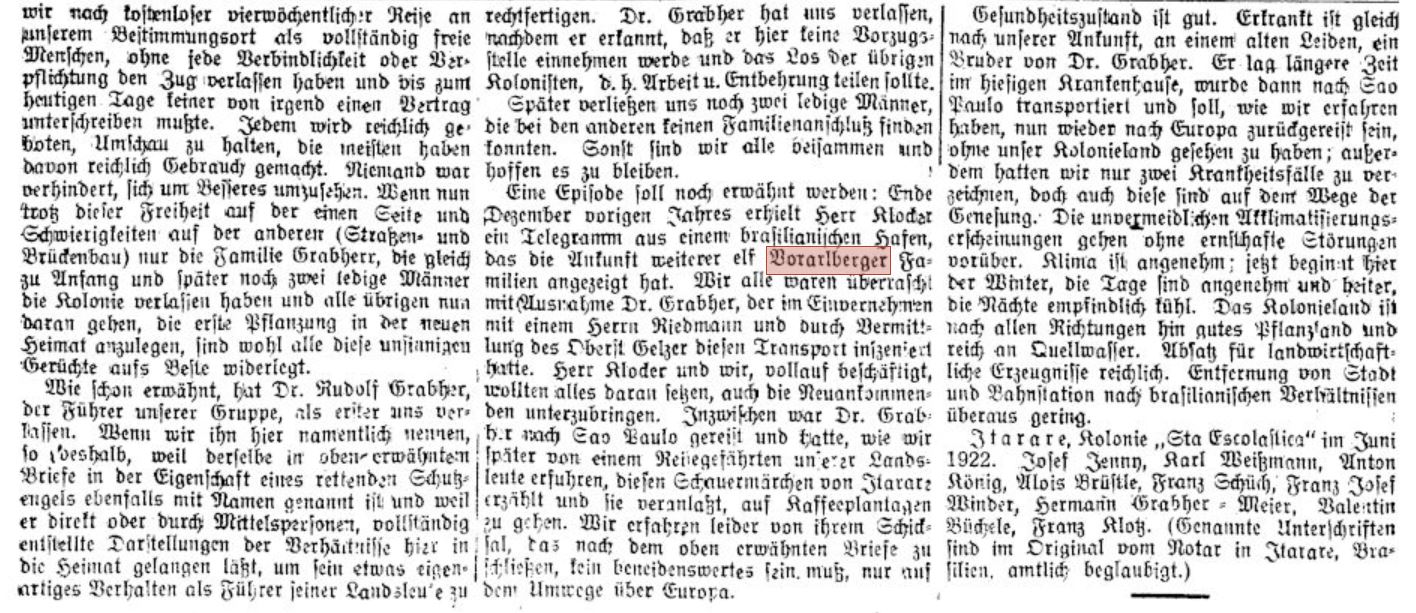

Neun Vorarlberger Kolonisten verteidigen Alwin Klocker: "Vorarlberger Volksblatt", 22. August 1922

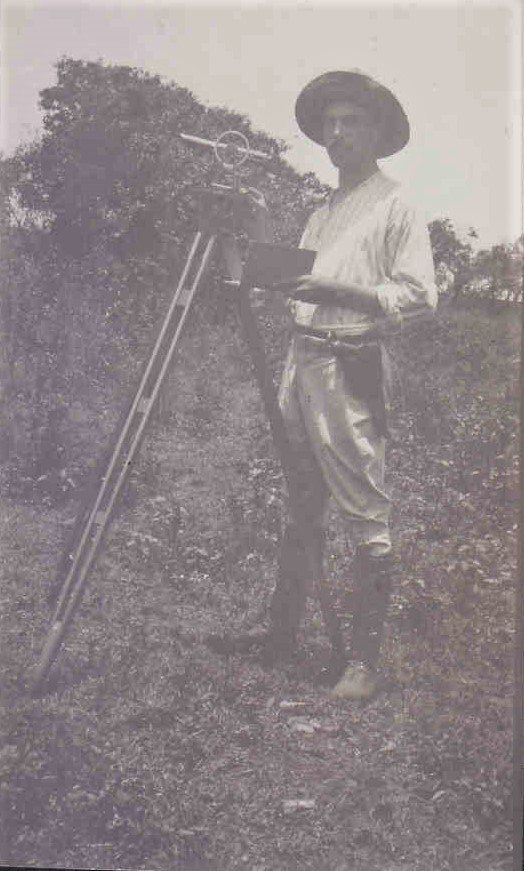

Alwin Klocker (1892–1957) als Landvermesser bei Itararé. Er war 1911 von Dornbirn nach Brasilien gegangen und hatte sich mit seiner Frau Adelaide Nascimento, einer Brasilianerin, in Itararé niedergelassen, von wo aus er die Einwanderung der Vorarlberger in den zwanziger Jahren organisierte

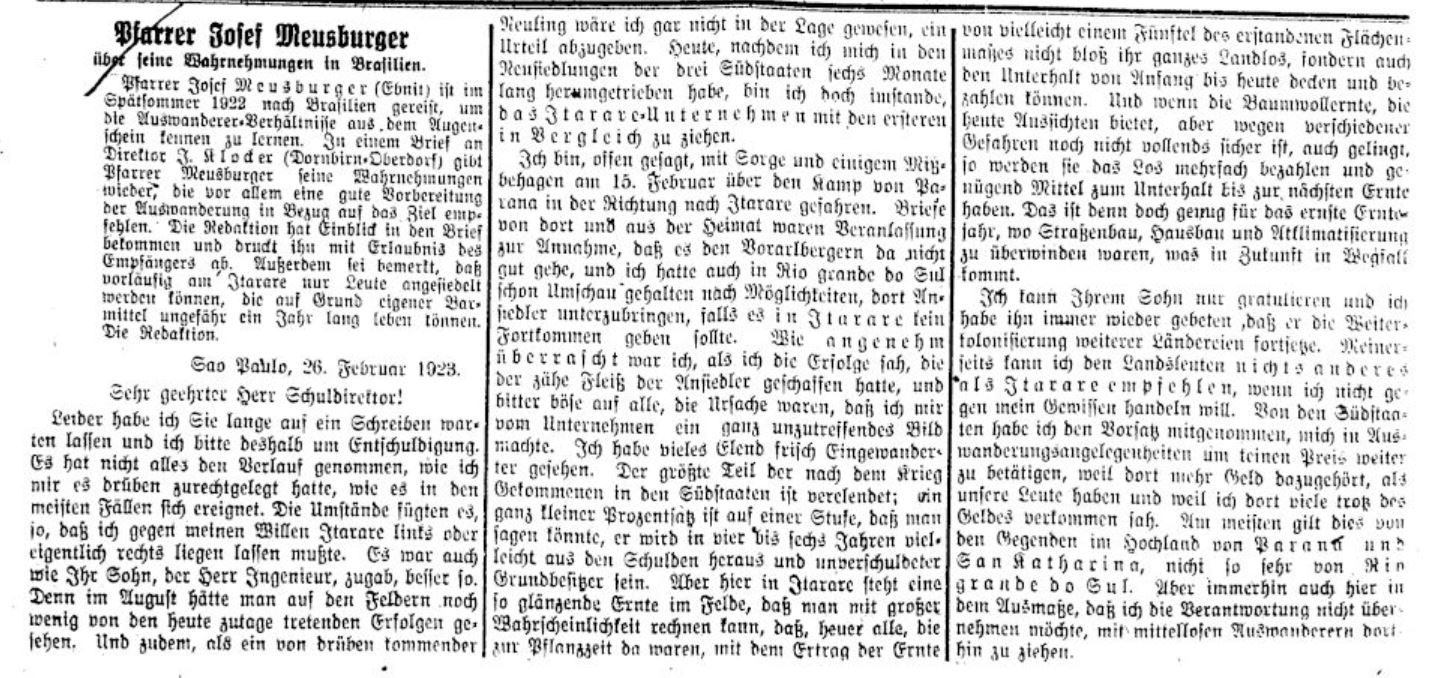

Pfarrer Josef Meusburger schreibt aus São Paulo an den Vater des Alwin Klocker und lobt darin die Bemühungen des Sohnes. – Schuldirektor Klocker gibt den Brief postwendend an die christlichsoziale Tageszeitung weiter: "Vorarlberger Volksblatt", 11. April 1923

Pfarrer Josef Meusburger schreibt aus São Paulo an den Vater des Alwin Klocker und lobt darin die Bemühungen des Sohnes. – Schuldirektor Klocker gibt den Brief postwendend an die christlichsoziale Tageszeitung weiter: "Vorarlberger Volksblatt", 11. April 1923

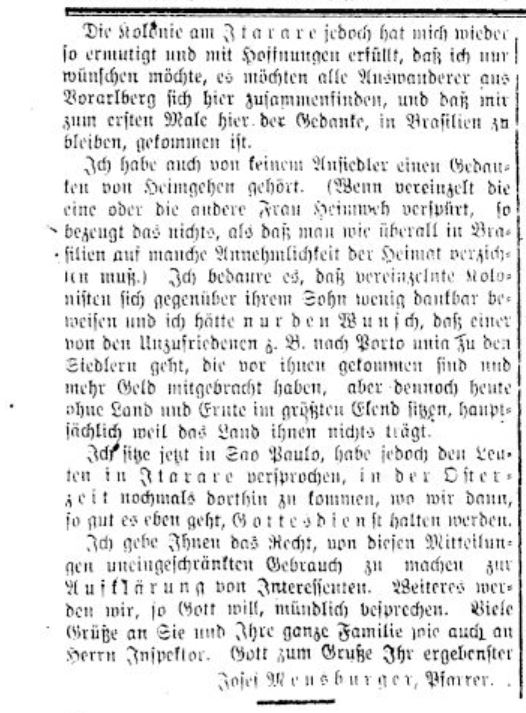

Im "Vorarlberger Volkskalender" von 1925 berichtete Pfarrer Josef Meusburger von der Vorarlberger Siedlung bei Itararé unter dem Titel: "Die Vorarlberger am Itararé-Fluß in Brasilien".

Im "Vorarlberger Volkskalender" von 1925 berichtete Pfarrer Josef Meusburger von der Vorarlberger Siedlung bei Itararé unter dem Titel: "Die Vorarlberger am Itararé-Fluß in Brasilien".

Mit dieser aufklärenden Schrift griffen Mathilde und Fritz Preiß in die Auswanderungsdebatte der zwanziger Jahre ein. Besonders die Frage, ob denn durch Auswanderung die Arbeitslosigkeit bekämpft werden könne, beschäftigte den Vorarlberger Sozialdemokraten und Arbeitsmarktpolitiker Fritz Preiß.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Schweinezucht war von Anfang an wichtig. Die Schweine lieferten mehr Fett als Fleisch, sie wurden mit Mais gefüttert. Das Bild zeigt die Fettschweine der Familie Bösch 1924/25.

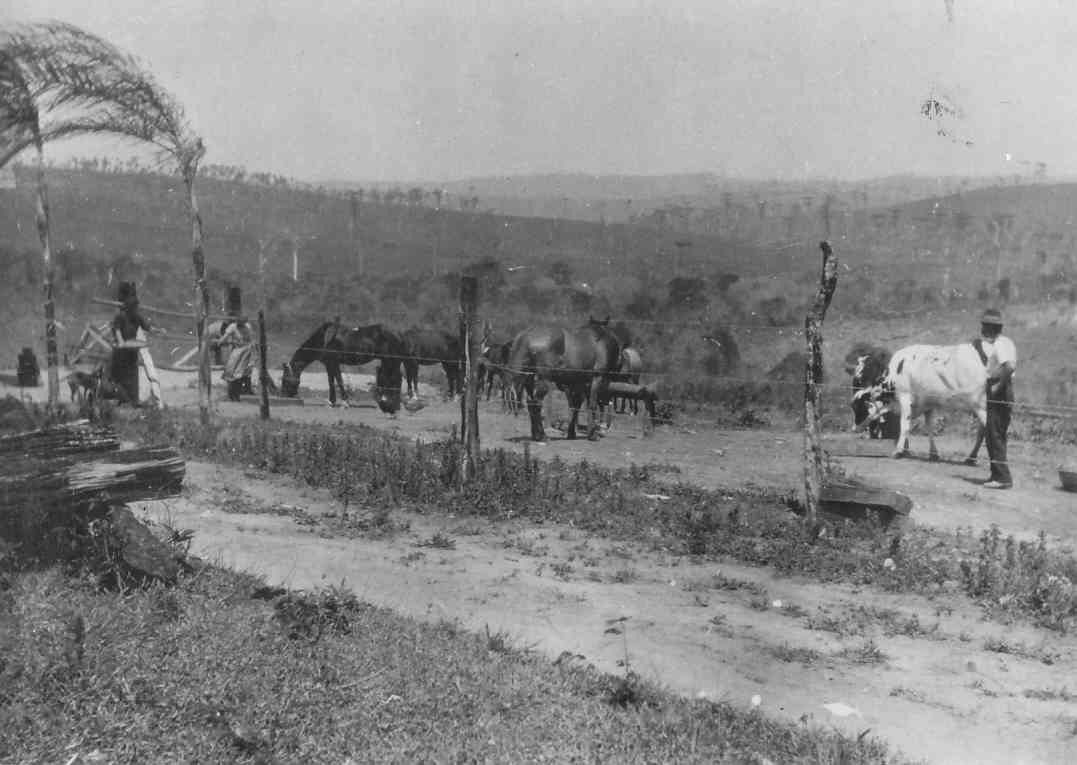

Die Milchleistung der Kühe war zwar relativ bescheiden, dennoch waren sie für die kinderreichen Familien von großer Bedeutung. Das Bild zeigt einen der Siedler-Höfe und könnte in den dreißiger Jahren entstanden sein.

"Wiederins Großvieh" beschrifteten Mathilde und Fritz Preiß dieses Bild aus 1924/25.

Baumwollernte: An ihr hingen die Hoffnungen der Siedler. Denn mit einer guten Baumwollernte war der Lebensunterhalt gesichert, und das Land konnte abbezahlt werden.

Um von den Schwankungen des Baumwollpreises nicht abhängig zu sein, experimentierten die Kolonisten mit verschiedenen Pflanzungen – hier ein Maniokfeld. Anlaß zu besonderen Hoffnungen bot Ende der zwanziger Jahre die Seidenraupenzucht.

Die Familie Bösch aus Lustenau versuchte es mit Weinbau. Das Bild zeigt einjährige Weinstöcke und die Weinbauern.

Ein weiterer Versuch, mit landwirtschaftlichen Produkten Geld zu verdienen, wurde mit Zuckerrohr gestartet. Franz Klotz aus Lustenau arbeitet hier an der Zuckerrohrpresse. An einer solchen Presse verlor Romed Bösch eine Hand und wurde dann der erste Lehrer der "Colónia Austria".

Franz Kloser war als Gold- und Diamantenschürfer bekannt. Obwohl er auf seiner Farm in der Vorarlberger-Siedlung überfallen und beraubt worden war, gelang es ihm, eine kleine Menge Gold und Diamanten auf die Seite zu legen. Nach seiner Rückwanderung 1950 begann er damit, in Hard ein Haus zu bauen. Das Bild zeigt ihn und seinen älteren Sohn Georg bei der Gold- oder Diamantensuche (Aufnahme ca. 1925-1930).

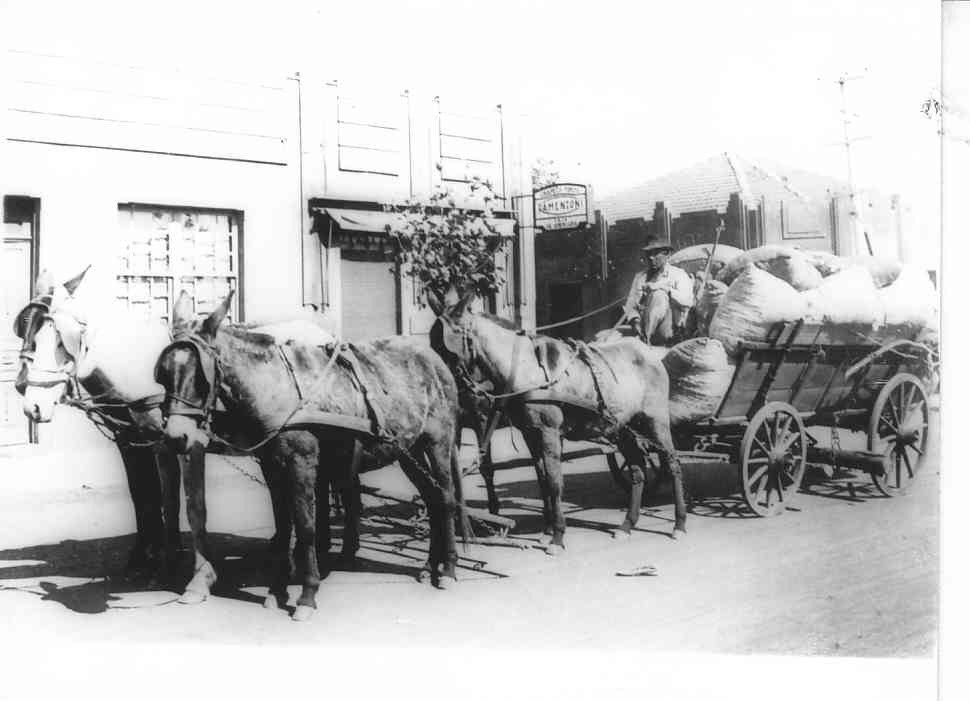

Die landwirtschaftlichen Produkte wurden anfangs über einen schlechten Erdweg mit Fuhrwerken in die nahegelegene Stadt Itararé gebracht und dort verkauft. Hier ein Baumwolltransport.

Der Erdweg nach Itararé war jedoch bei schlechtem Wetter unpassierbar. Deshalb bauten die Siedler 1924 eine mit Autos befahrbare Verbindung zu einer weiter nördlich gelegenen Straße. Die Baumwolle konnte nunmehr mit Lastautos abtransportiert werden. Auf den Baumwollballen ganz rechts Urban Grabher-Meier, links von ihm Franz Kloser.

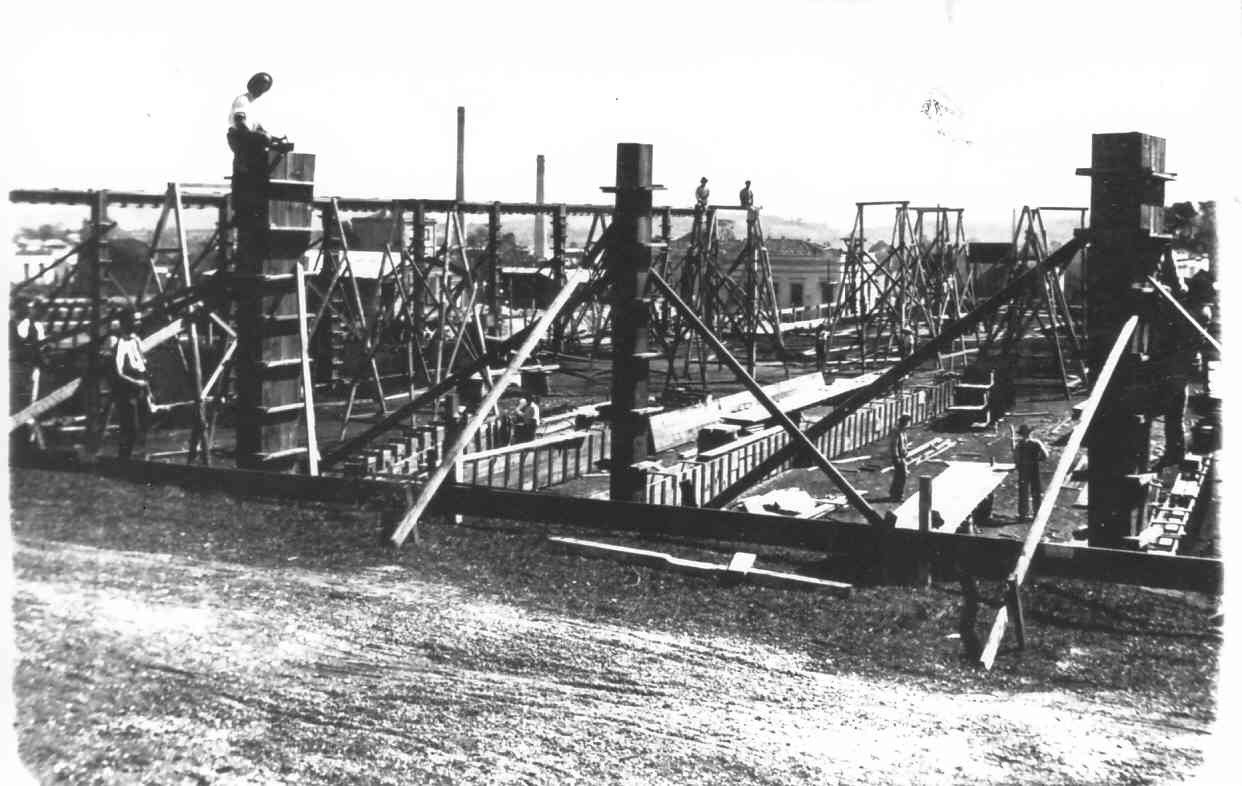

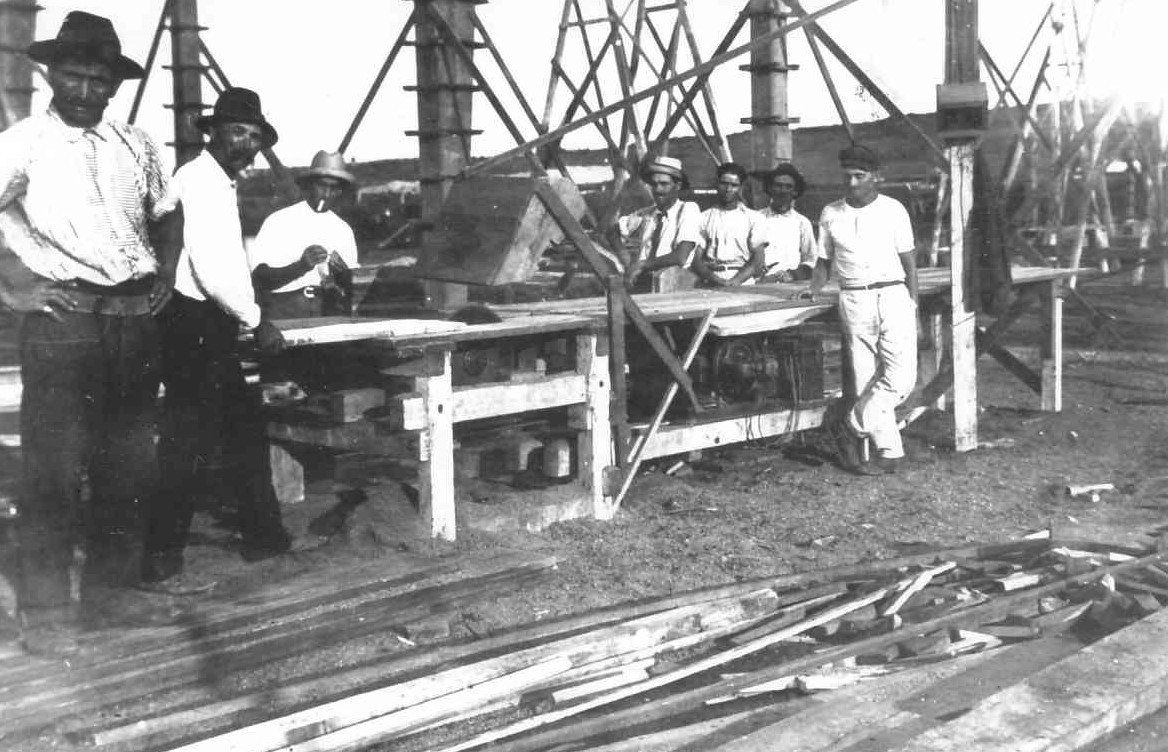

Rudolf Grabher und Gebhard Hofer fanden, als sie die österreichische Kolonie verließen, auf einer Baustelle einer deutschen Firma in São Paulo recht schnell als Hilfsarbeiter Beschäftigung.

Von der Kolonie in die Stadt: Gebhard Hofer (2. v. li) als Hilfsarbeiter auf einer Baustelle in São Paulo, ca. 1923.

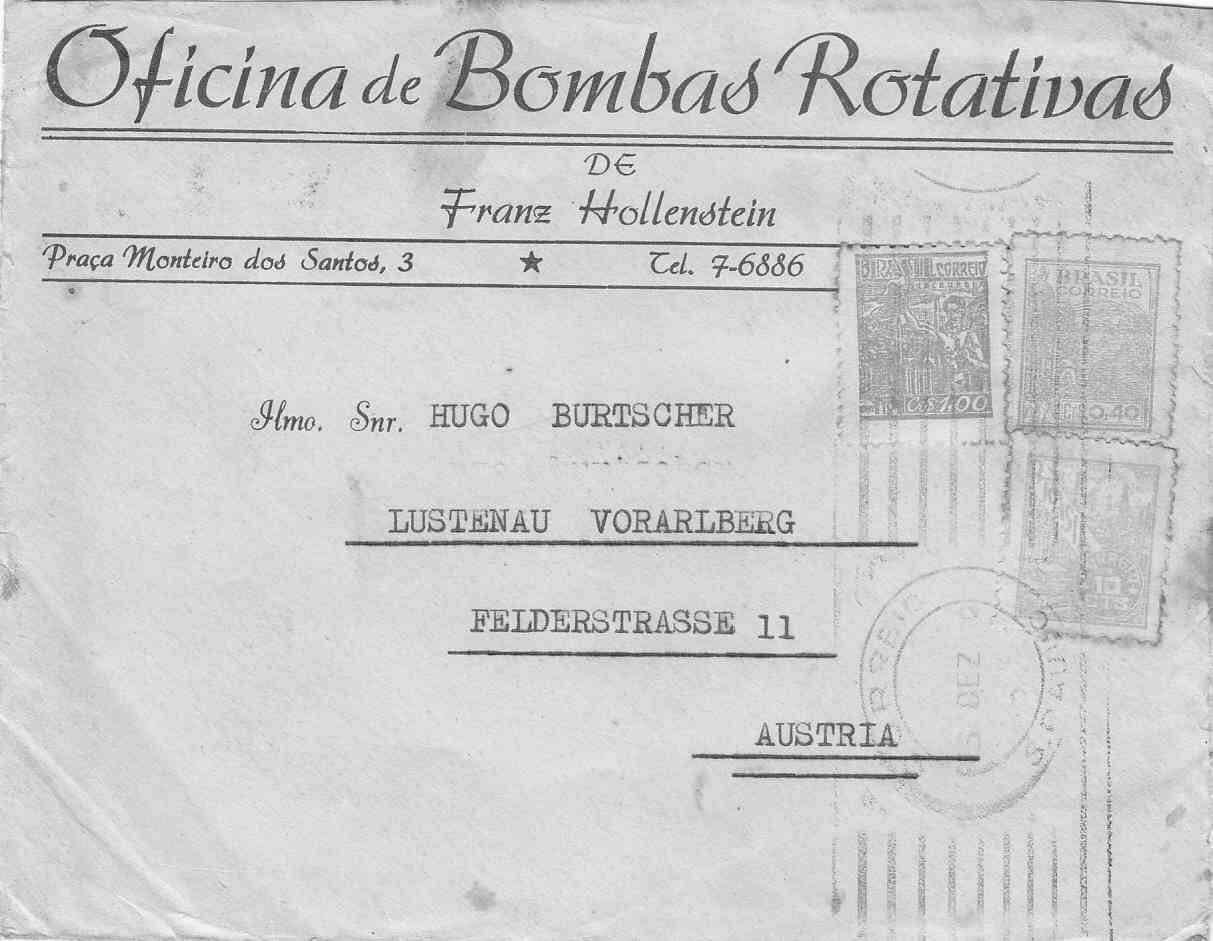

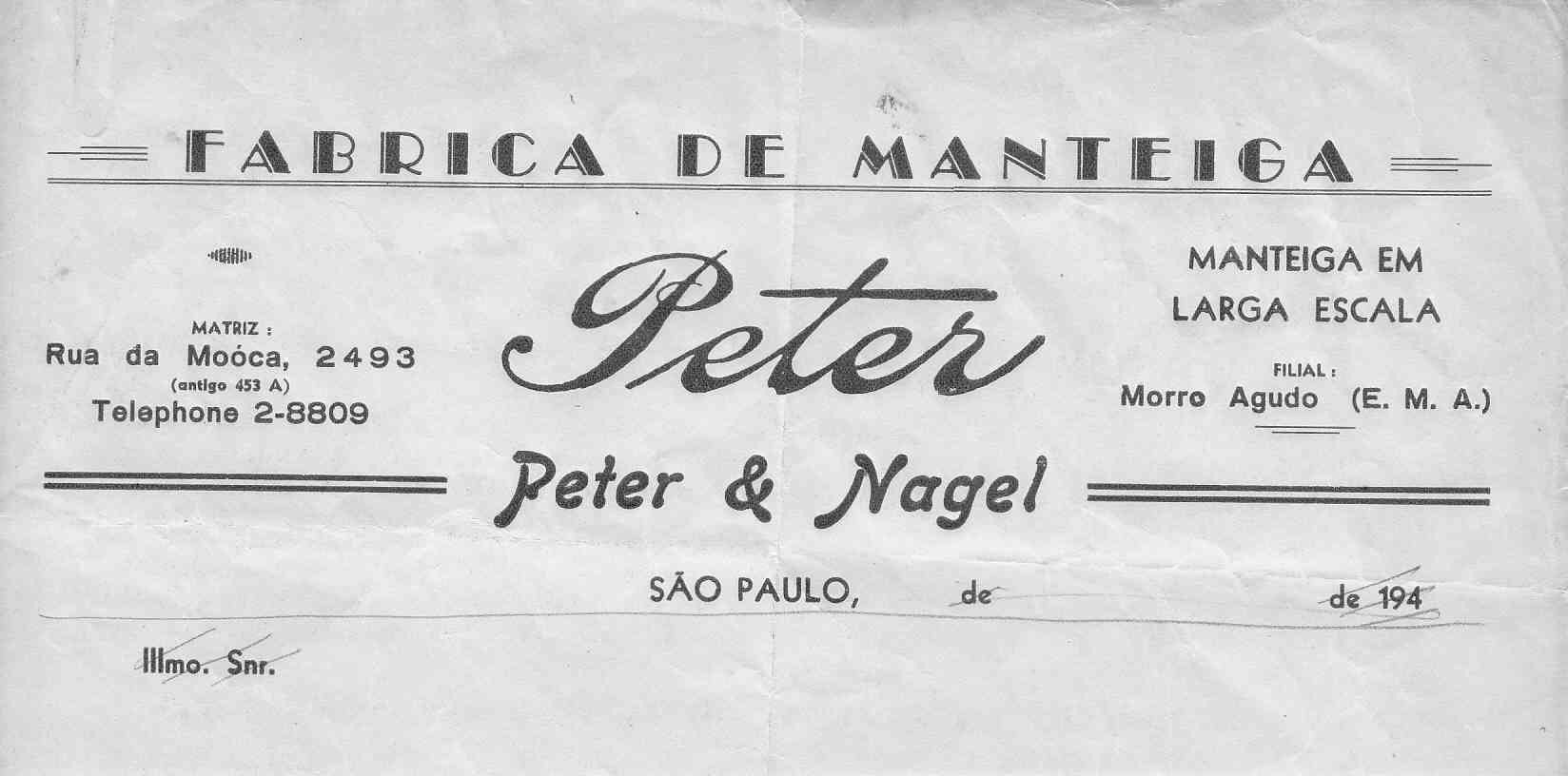

Der Briefkopf der Butterfabrik Peter & Nagel aus den vierziger Jahren, ein Kouvert der Pumpenfabrik des Franz Hollenstein sowie die Karte des 1936 begründeten Reifengeschäfts und Autoteilehandels von Magnus Stenzel. Magnus Stenzel aus Wolfurt war 1923 zuerst für ein Jahr als Farmarbeiter nach Argentinien gegangen, dann nach São Paulo gezogen. Seine Tochter Renate heiratete Kunibert Gasser aus Kennelbach, der das Geschäft später übernahm.

Der Briefkopf der Butterfabrik Peter & Nagel aus den vierziger Jahren, ein Kouvert der Pumpenfabrik des Franz Hollenstein sowie die Karte des 1936 begründeten Reifengeschäfts und Autoteilehandels von Magnus Stenzel. Magnus Stenzel aus Wolfurt war 1923 zuerst für ein Jahr als Farmarbeiter nach Argentinien gegangen, dann nach São Paulo gezogen. Seine Tochter Renate heiratete Kunibert Gasser aus Kennelbach, der das Geschäft später übernahm.

Der Briefkopf der Butterfabrik Peter & Nagel aus den vierziger Jahren, ein Kouvert der Pumpenfabrik des Franz Hollenstein sowie die Karte des 1936 begründeten Reifengeschäfts und Autoteilehandels von Magnus Stenzel. Magnus Stenzel aus Wolfurt war 1923 zuerst für ein Jahr als Farmarbeiter nach Argentinien gegangen, dann nach São Paulo gezogen. Seine Tochter Renate heiratete Kunibert Gasser aus Kennelbach, der das Geschäft später übernahm.

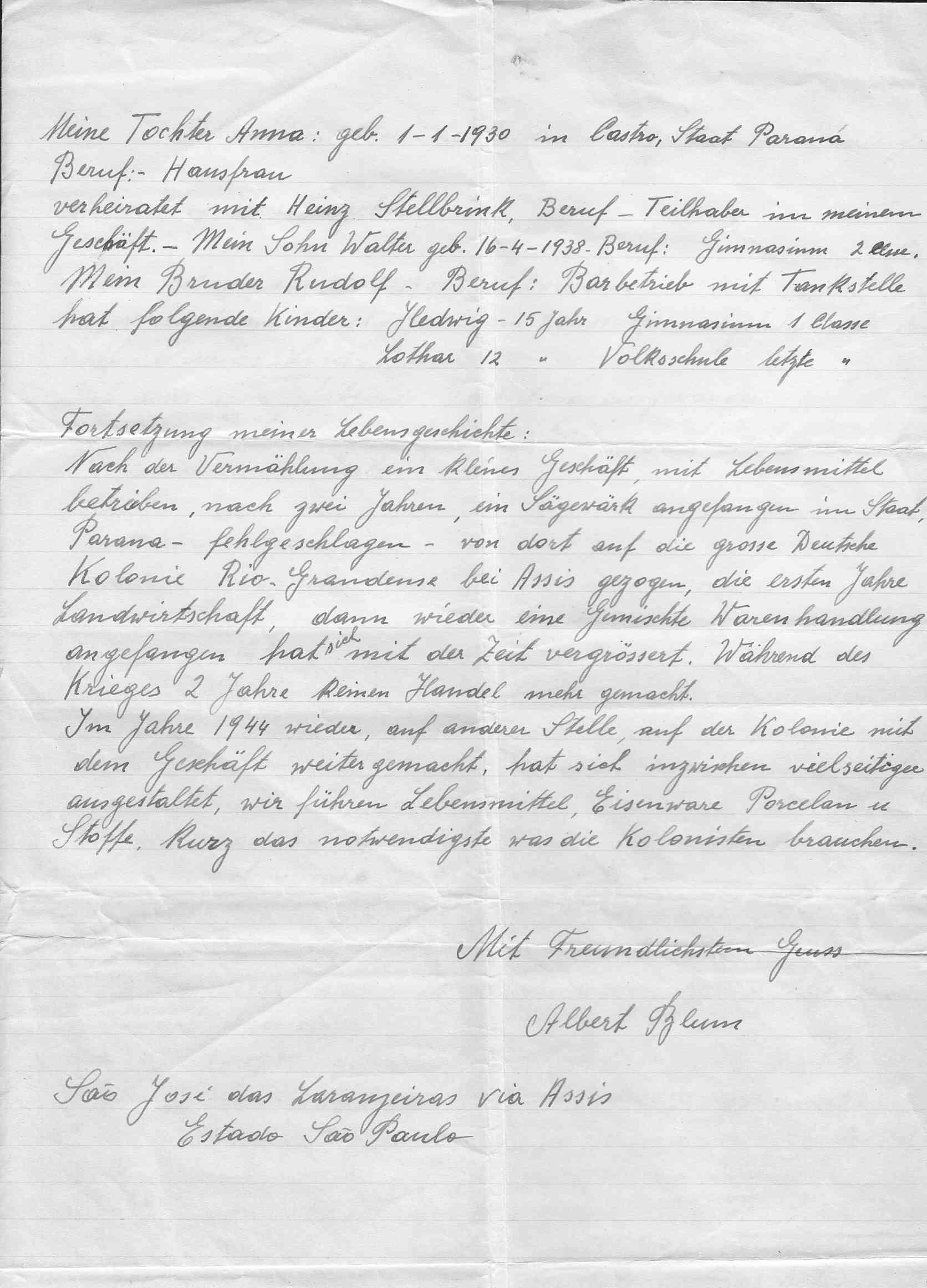

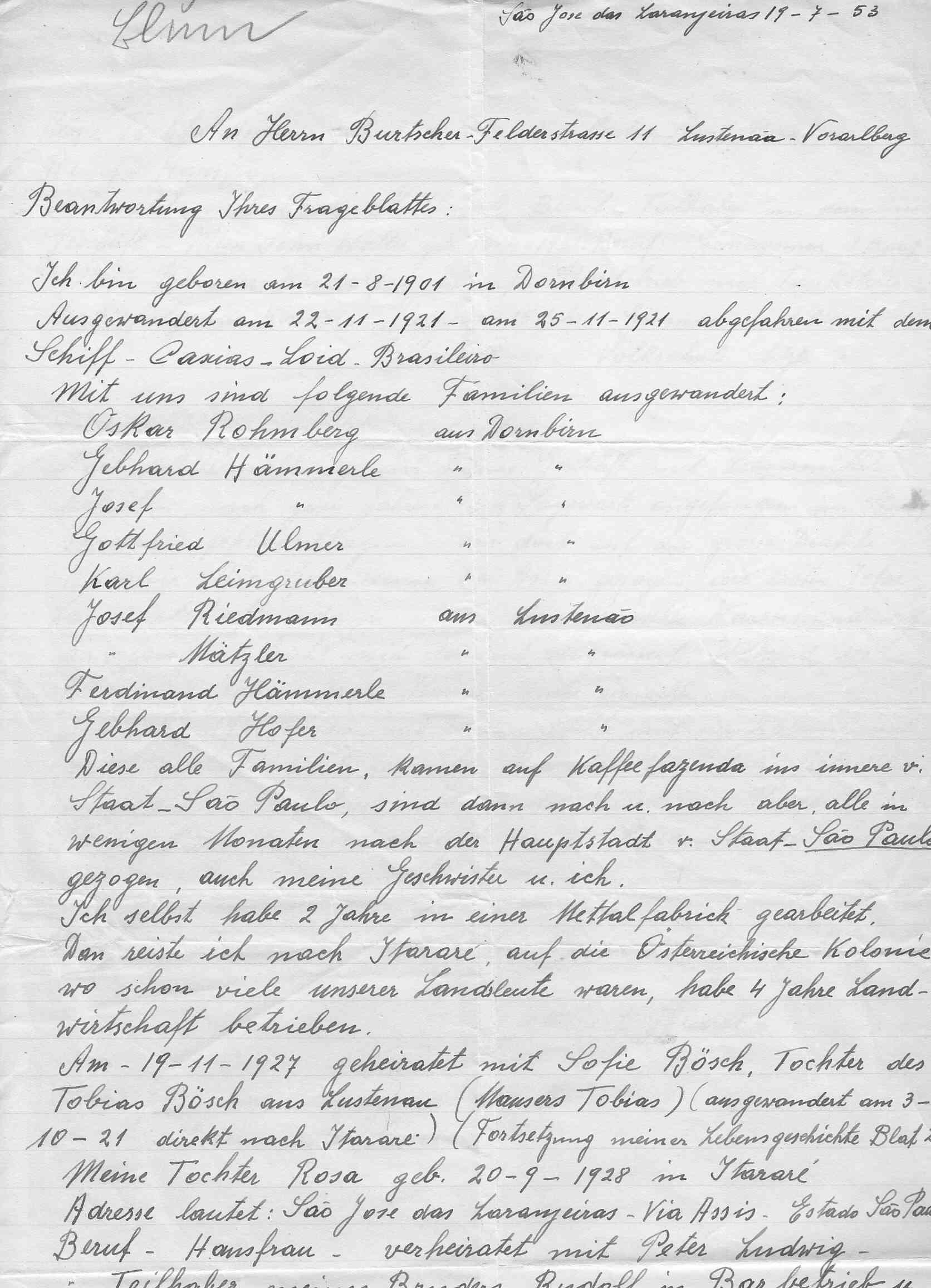

Lebenslauf des Albert Blum, 1921 aus Höchst ausgewandert, wie er ihn 1953 Hugo Burtscher berichtete.

Lebenslauf des Albert Blum, 1921 aus Höchst ausgewandert, wie er ihn 1953 Hugo Burtscher berichtete.

Kulturelle Verhältnisse

Am 22. November 1931 feierte die Vorarlberger-Siedlung bei Itararé ihren zehnjährigen Bestand. Das Bild zeigt die Siedler vor dem Haus von Alois Brüstle.

Einige der Siedler-Familien, fotografiert anläßlich der Feiern vom 22. November 1931. Unten in der Mitte, mit Hut und Fliege, der österreichische Konsul in São Paulo, Theodor Putz.

Dieses Bild ist im Erinnerungsalbum für Alwin Klocker nicht näher bezeichnet. Es dürfte eine Art "Tauffest" einer der Vorarlberger Siedlerfamilien zeigen – eine Taufe eher ohne als mit Pfarrer.

Vom Industriearbeiter zum selbständigen Farmer bei Itararé: nicht näher bekannte Familien, vermutlich Mitte bis Ende der zwanziger Jahre.

Ostern 1923 besuchte Pfarrer Josef Meusburger anläßlich einer Erkundungsreise durch Südbrasilien auch die Vorarlberger Kolonisten bei Itararé. Das Bild zeigt einige der Siedlerfamilien, die beim Haus von Anton König zu einem Feldgottesdienst zusammengekommen waren. Elmar Klocker, dem wir dieses Bild verdanken, identifizierte darauf vier Männer: ganz rechts Oscar Rhomberg, fünfter Mann von rechts Franz Klotz (vor ihm Katharina Klotz), links von ihm (mit Fliege) Alois Brüstle, dann Hermann Grabher-Meier mit zwei seiner Söhne.

Das neu erbaute Vereinshaus. Gemeinsam mit der Schule bildete es den bescheidenen Mittelpunkt dieser kleinen Siedlung.

Dieses Bild eines Umzugs anläßlich des "Dia do Colono", des am 25. Juli gefeierten "Tag des Kolonisten" (zur Erinnerung an die Begründung der ersten deutschen Kolonie in Brasilien im Jahre 1824), zeigt, wie nationalsozialistische Symbole und mit ihnen auch nationalsozialistisches Gedankengut gerade im Süden Brasiliens Anklang fanden. Andererseits bewegte die deutschnational-nationalsozialistische Propagandawelle zahlreiche Antifaschisten zur Annahme der brasilianischen Staatsbürgerschaft.

Auch in Itararé machte sich Mitte der dreißiger Jahre nationalsozialistische Propaganda bemerkbar, doch seien die Kolonisten hier nicht einer Meinung, berichtete Franz Fink am 10. Februar 1936 an die österreichische Gesandtschaft in Rio. (Foto aus Kahle 1937; Bericht Fink: AdR, neues politisches Archiv, Handelspol. Abt. 14/Kt. 1270, 131193-36)

Von ethnischer Identität zum folkloristischen Spektakel: "Deutsches Volkstum" in Südbrasilien etwa Anfang der siebziger Jahre.

Bierfest und Blasmusik: Folkloristische Reste ethnischer Identität

(aus Schmitz 1977).

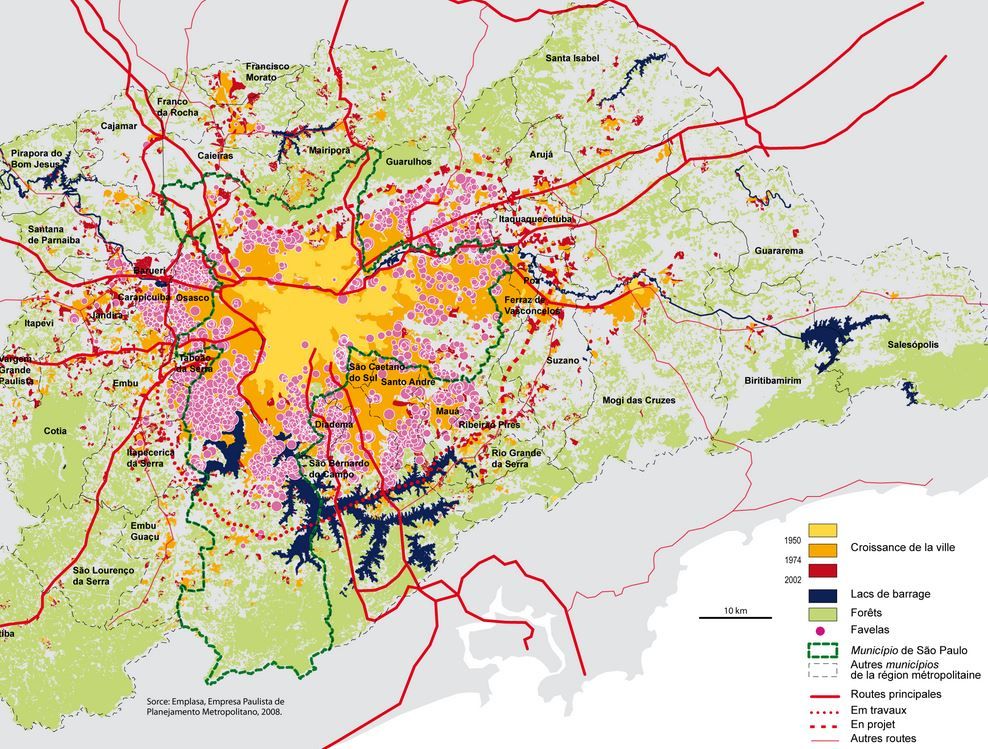

São Paulo, von seiner Begründung im 16. Jahrhundert bis zur Wende zum 20. Jahrhundert ein eher unbedeutendes Provinzstädtchen, explodierte in unserem Jahrhundert zu einer Metropole. 1920 zählte es 579.033 Einwohner, 1940 1,318.539, 1950 2,227.512, 1987 10,063.110 (der Großraum São Paulo wurde 1985 auf 15,175.000 Einwohner geschätzt). Viele Einwanderer aus Vorarlberg zogen in das mittlerweile vom Moloch São Paulo geschluckte Städtchen Santo André.

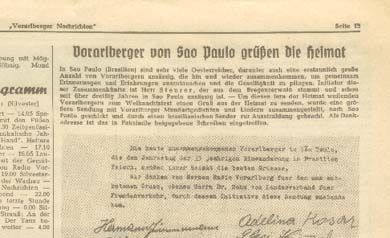

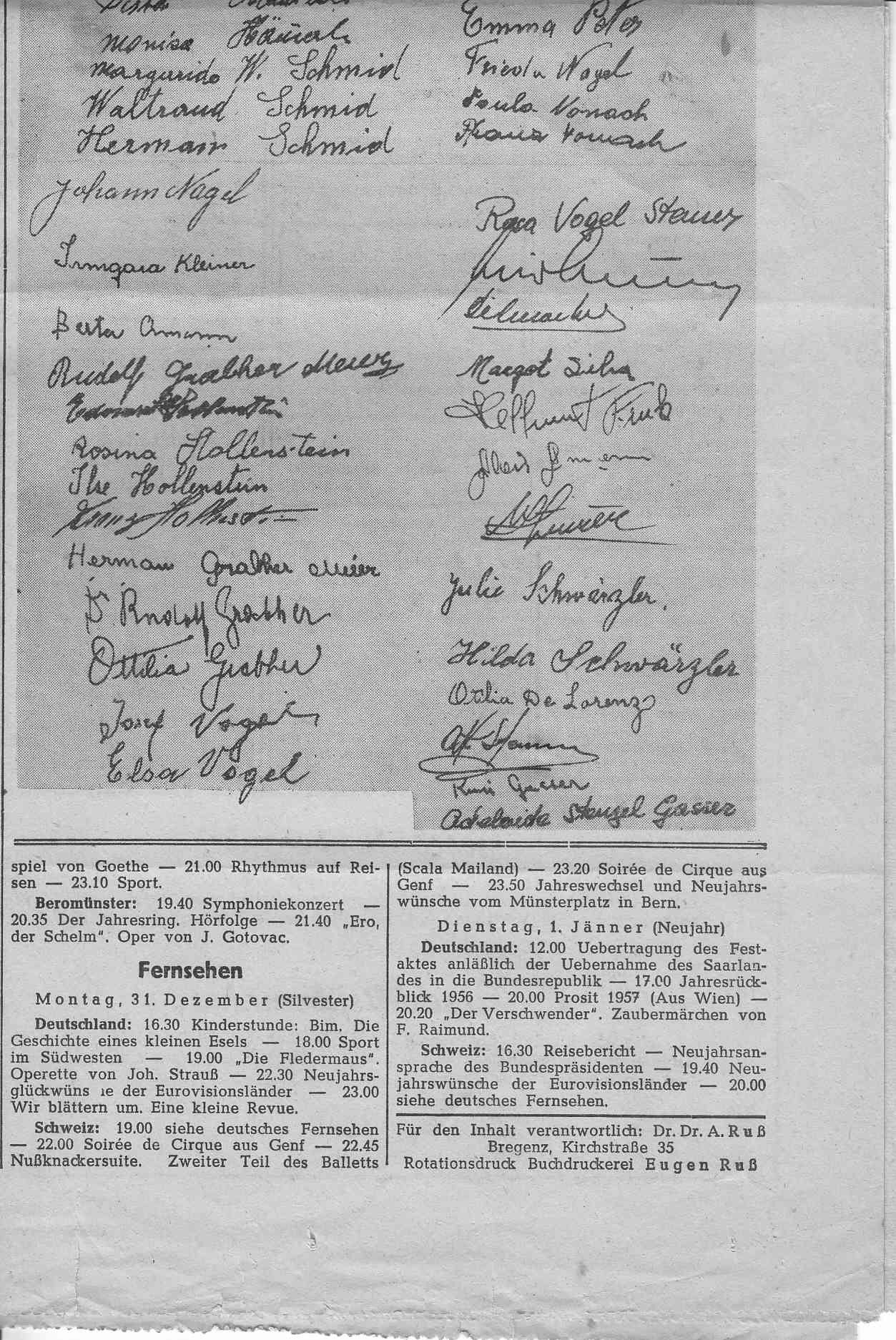

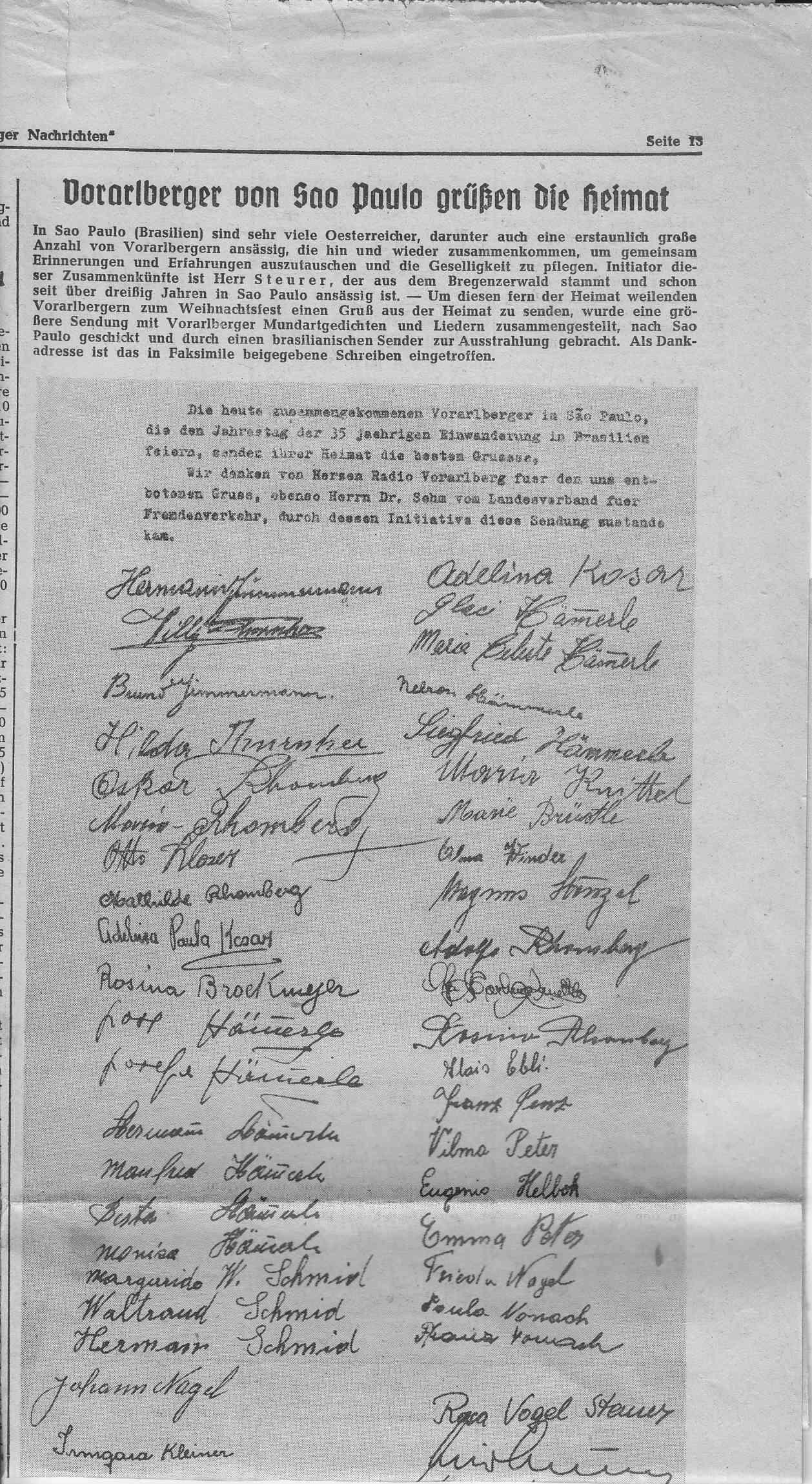

65 Einwanderer aus Vorarlberg unterzeichneten diesen Gruß nach Vorarlberg. Sie waren in São Paulo zusammengekommen, um den 35. Jahrestag ihrer Einwanderung nach Brasilien zu feiern, "... gemeinsam Erinnerungen und Erfahrungen auszutauschen und die Geselligkeit zu pflegen." (Vorarlberger Nachrichten, 31. 12. 1956)

Vorarlberger von Sao Paolo

Vorarlberger von Sao Paolo

Die Schule

1927 konnte endlich eine Schule eingeweiht werden – Anlaß für ein Erinnerungsfoto, das sich in mehreren Familien erhalten hat. Adolf Klotz aus São Paulo und die Familie Kloser aus Hard stellten es zur Verfügung.

Die Mädchen der Schule in der Vorarlberger Kolonie, vermutlich mit ihrer Lehrerin Donna Gertrudes Lorenzo, Aufnahme datiert mit 7. 9. 1937.

Dieses Haus, dessen Fertigstellung zu feiern die Siedler zusammengekommen waren, ist vermutlich der Neubau der Schule, 1939.

Die neue Schule - ein bedeutendes Ereignis in der "Colónia Austria".

Kolonistenkinder vor der 1939 neu errichteten Schule.

Schulkinder vor ihrer Schule in der Gegend von Blumenau im Staat Sta. Catarina. Hierhin waren 1927 Ludovica und Paul Hildinger von Kennelbach mit zwei Kindern ausgewandert. Das jüngere Kind, ein Säugling, starb während der Überfahrt. Der ältere Bub ist vermutlich unter den Schulkindern auf dem Bild.

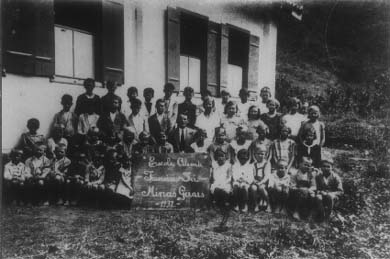

Im Bundesstaat Minas Gerais gab es noch 1932 eine "deutsche Schule", hier ein Bild der "Escola Alemà" in der Kolonie Francisco Sa bei Theophilo Ottoni, in welche die Kinder der Familie Bickel gingen.

Andernorts in Brasilien

Blumenau

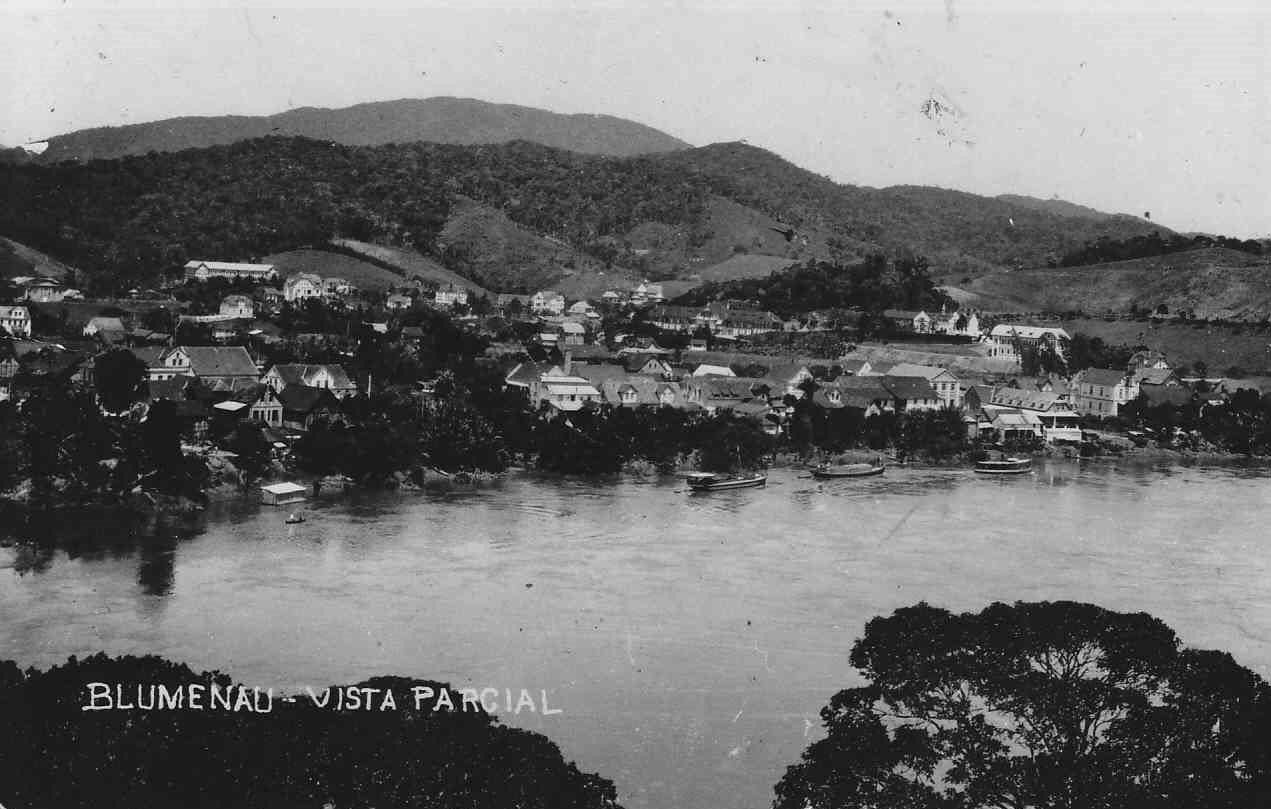

Teilansicht von Blumenau im brasilianischen Bundesstaat Santa Caterina in den zwanziger Jahren.

Schulkinder vor ihrer Schule in der Gegend von Blumenau im Staat Sta. Catarina. Hierhin waren 1927 Ludovica und Paul Hildinger von Kennelbach mit zwei Kindern ausgewandert. Das jüngere Kind, ein Säugling, starb während der Überfahrt. Der ältere Bub ist vermutlich unter den Schulkindern auf dem Bild.

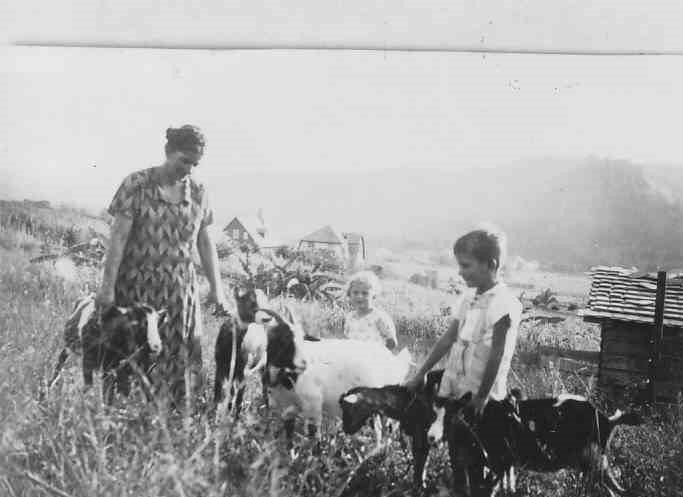

Ludovica Hildinger mit ihren beiden Kindern Curt und Irmgard in Blumenau, 1935. Die Familie Paul und Ludovica Hildinger war 1927 aus Kennelbach mit zwei Kindern ausgewandert, das jüngere, ein wenige Monate altes Mädchen, starb während der Überfahrt. Die Kinder der Familie Hildinger leben heute in Südbrasilien, in Blumenau und São Paulo.

Firstfeier am Neubau der Familie Hildinger in Blumenau, Dezember 1936. Unter dem Mann im Dachstuhl das Ehepaar Hildinger.

Cruz Machado

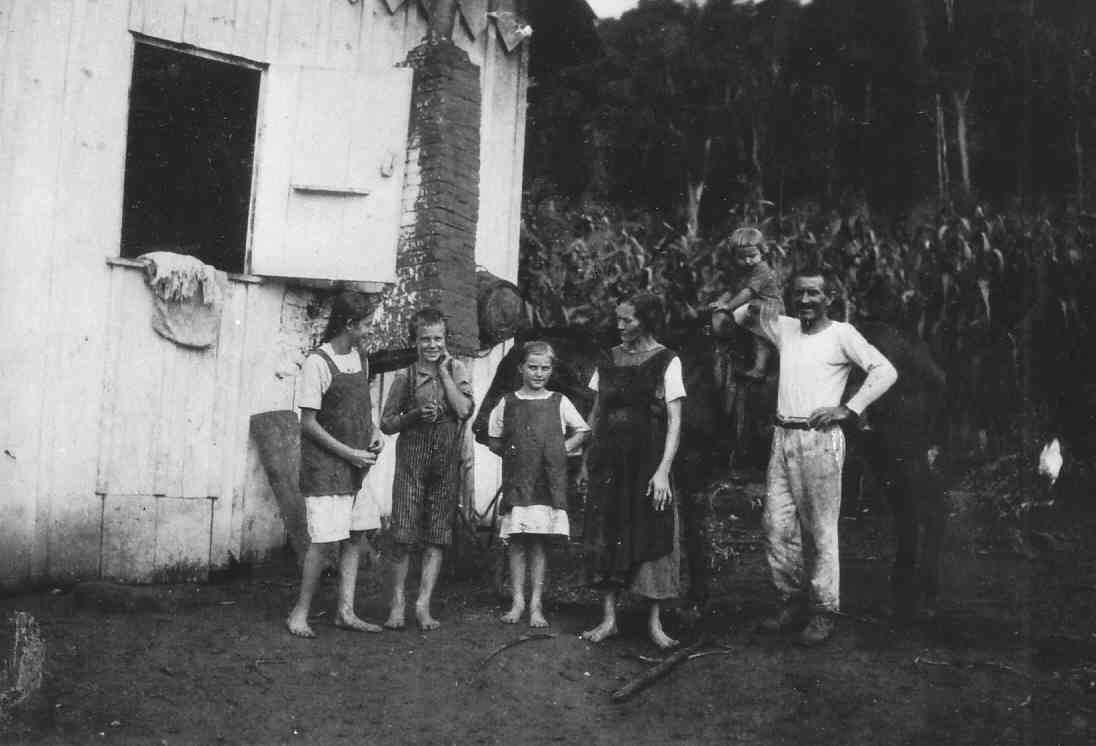

Die Familie Dünser aus Vandans in der Kolonie Cruz Machado im Staate Parana, aufgenommen durch Mathilde und Fritz Preiß, 1924. Sie siedelten sieben Kilometer außerhalb des Koloniezentrums, und ebenso weit war der Schulweg der Kinder

Das Anwesen Dünser. Fritz und Mathilde Preiß darüber: "Ihr Grundstück liegt am Fluß Iguassu. Soweit das Auge blicken konnte, war angepflanzt. Mais, Mandiok, Süßpataten, auch Gemüse. Etwas abseits vom Haus war die Scheune erstellt, die den Kühen und Schweinen als Stall diente. Ein Bienenhaus war ebenfalls vorhanden. Statt dem teuren Zucker verwenden die Leute Honig, den sie in genügender Menge haben." (Preiß 1925, S. 176)

Mucury

Die Familie Johann Martin Bickel, aufgenommen in Nüziders vor ihrer Ausreise nach Brasilien 1929. Nach einem schrecklichen Monat in der Kolonie Mucury, wo drei der Kinder am Fieber starben, ließ sich die Familie in Theophilio Ottoni erfolgreich nieder. (Foto Josef Blaas, Nüziders)

Ein Erinnerungsbild der Familie Bickel für die Heimat, beschriftet mit: "Ein Colonistenhaus von Colonist Henski wo wir Zuckerrohr gefahren. Dieses ist unser neuer Wagen." (Foto Josef Blaas, Nüziders)

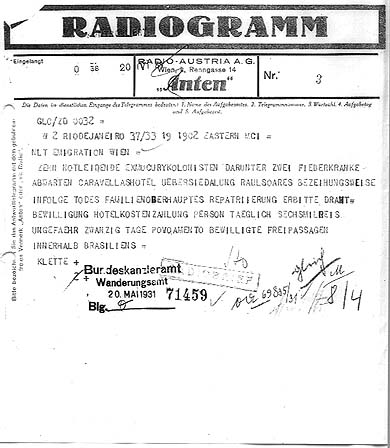

Radiogramm der östereichischen Botschaft in Rio de Janeiro an das Wanderungsamt im Bundeskanzleramt, vom 20. 5. 1931, betreffend die Evakuierung einiger der letzten österreichischen Mucury-Kolonisten. "Povoamento" meint den für die Siedlungspolitik in Brasilien zuständigen "Bevölkerungsdienst".

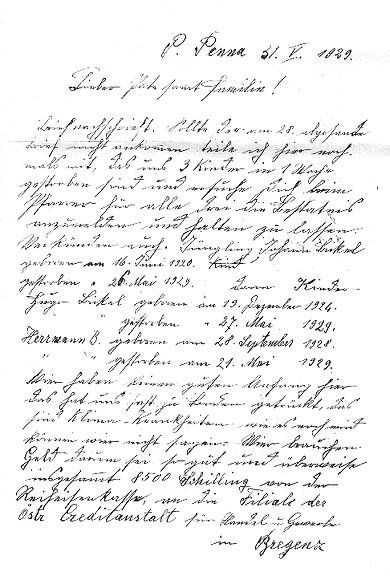

Schreiben des Johann Martin Bickel aus Mucury an Franz Josef Steu in Nüziders, 31. 5. 1929:

"Lieber Pate samt Familie!

Briefnachschrift. Sollte der am 28. abgesandte Brief nicht ankommen, teile ich hier nochmals mit, daß uns 3 Kinder in 1 Woche gestorben sind und ersuche Dich beim Pfarrer für alle drei die Bestattnis anzumelden und halten zu lassen. Verkünden auch.

Jüngling Johann Bickel, geboren am 16. Juni 1920, gestorben am 26. Mai 1929.

Dann Kinder Hugo Bickel geboren am 19. Dezember 1924, gestorben am 27. Mai 1929.

Hermann B. geboren am 28. September 1928, gestorben am 21. Mai 1929.

Wir haben keinen guten Anfang hier. Das hat uns fast zu Boden gedrückt, das sind Klima-Krankheiten, wie es noch wird, können wir nicht sagen. Wir brauchen Geld, darum sei so gut und überweise uns insgesamt 8.500 Schilling von der Raiffeisenkassa an die Filiale der Östr. Creditanstalt für Handel und Gewerbe in Bregenz..."

(Nachlaß Bickel, Privatbesitz Josef Blaas, Nüziders)

Im Bundesstaat Minas Gerais gab es noch 1932 eine "deutsche Schule", hier ein Bild der "Escola Alemà" in der Kolonie Francisco Sa bei Theophilo Ottoni, in welche die Kinder der Familie Bickel gingen.

Dreizehnlinden

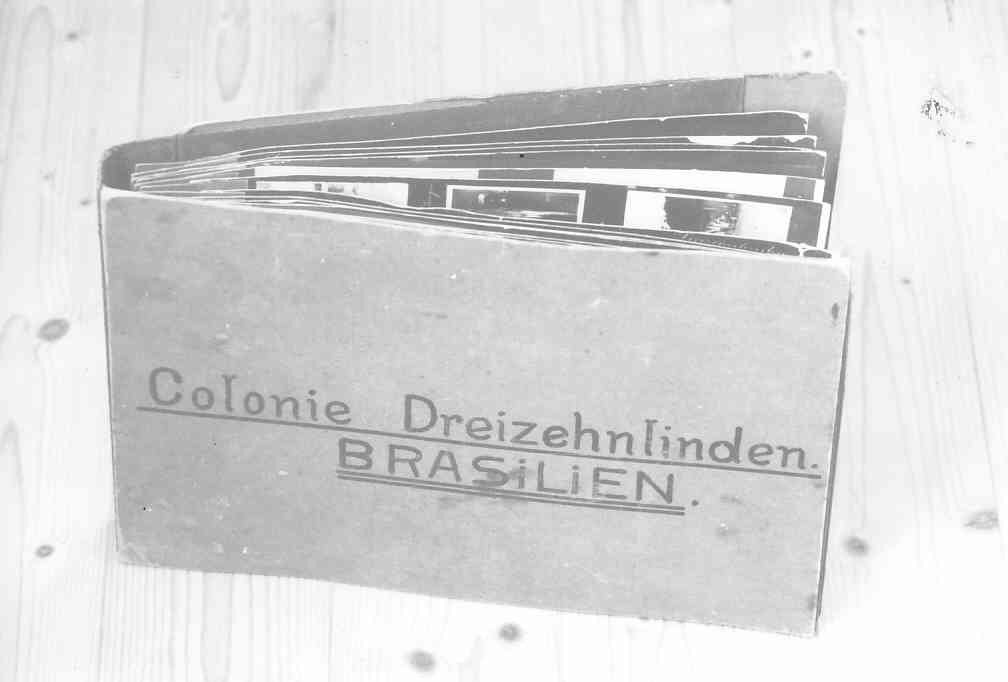

Ein Werbealbum für Dreizehnlinden, wie es gegen Ende der dreißiger Jahre auch in Vorarlberg Verbreitung fand. Es findet sich im Besitz von Werner Zerlauth in Ludesch, dessen Vater es zugesandt bekam, als er sich für die Auswanderung dorthin interessierte

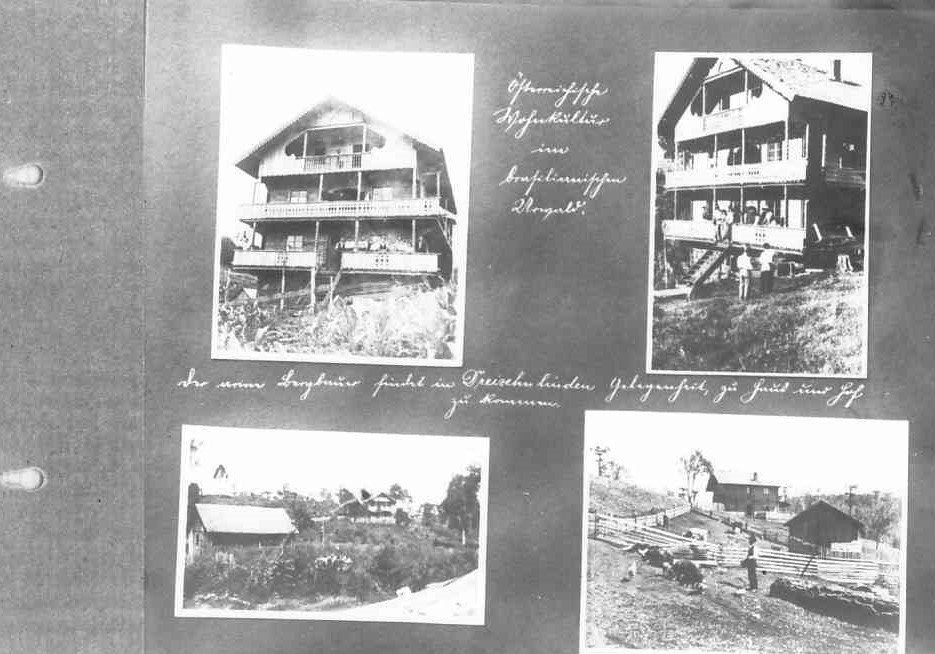

Eine Seite aus dem Werbealbum für Dreizehnlinden. Der Text lautet: "Österreichische Wohnkultur im brasilianischen Urwald. Der arme Bergbauer findet in Dreizehnlinden Gelegenheit, zu Haus und Hof zu kommen." Der Besitz gehörte allerdings der Siedlungsgenossenschaft, die mit ihren Mitgliedern oft recht rüde umsprang – wie auch mit den einheimischen Caboclos und Intrusos, die vertrieben wurden.

Bedingt durch das komplizierte Ansiedlungsmodell entstand ein "bürokratisches und rechtliches Verwirrspiel", sodaß die Übertragung der Besitztitel an die Siedler bis 1960 dauerte, dann waren sie wirklich zu Haus und Hof gekommen

( Prutsch 1993, S. 207-269).