Familien

Familie Bickel

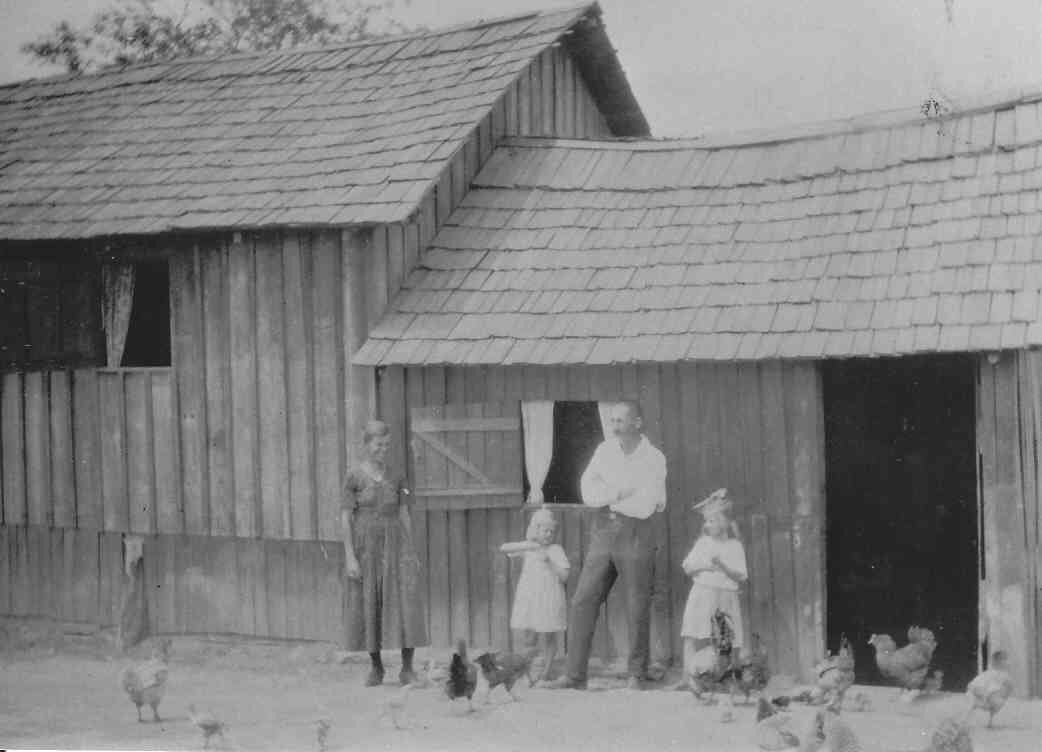

Die Familie Johann Martin Bickel, aufgenommen in Nüziders vor ihrer Ausreise nach Brasilien 1929. Nach einem schrecklichen Monat in der Kolonie Mucury, wo drei der Kinder am Fieber starben, ließ sich die Familie in Theophilio Ottoni erfolgreich nieder.

(Foto Josef Blaas, Nüziders)

Ein Erinnerungsbild der Familie Bickel für die Heimat, beschriftet mit: "Ein Colonistenhaus von Colonist Henski wo wir Zuckerrohr gefahren. Dieses ist unser neuer Wagen." (Foto Josef Blaas, Nüziders)

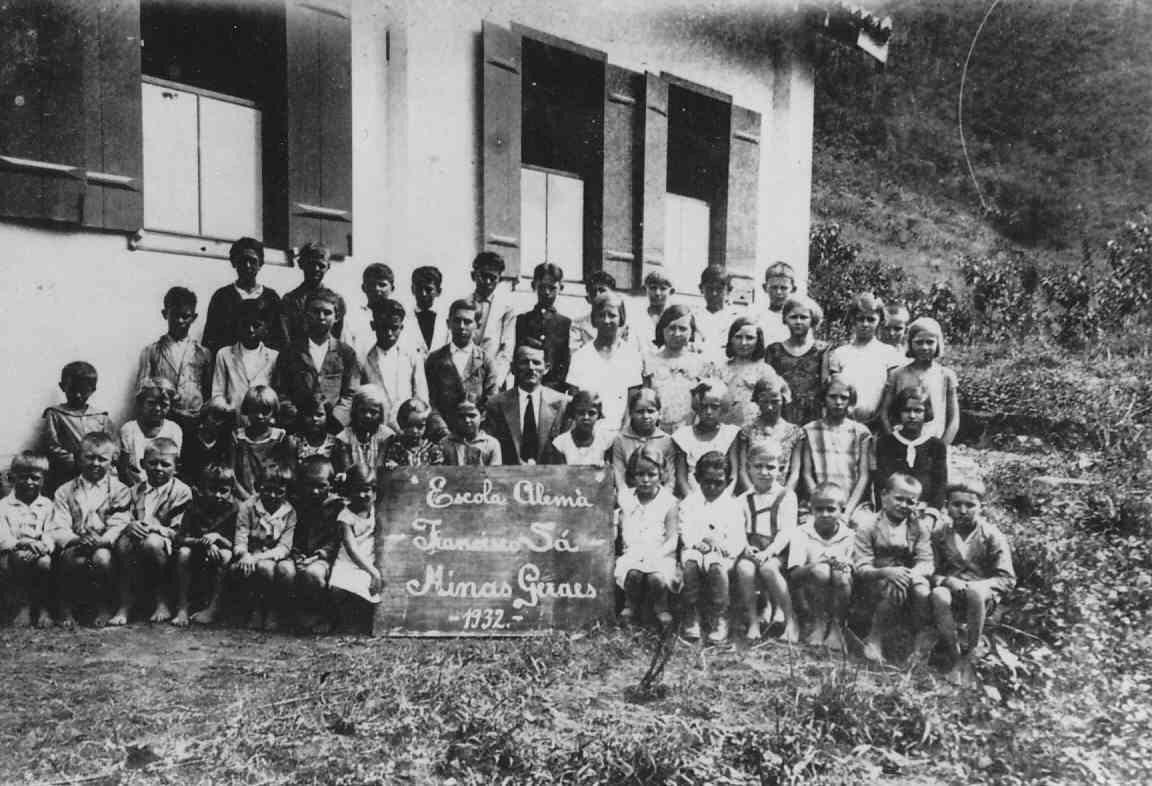

Im Bundesstaat Minas Gerais gab es noch 1932 eine "deutsche Schule", hier ein Bild der "Escola Alemà" in der Kolonie Francisco Sa bei Theophilo Ottoni, in welche die Kinder der Familie Bickel gingen.

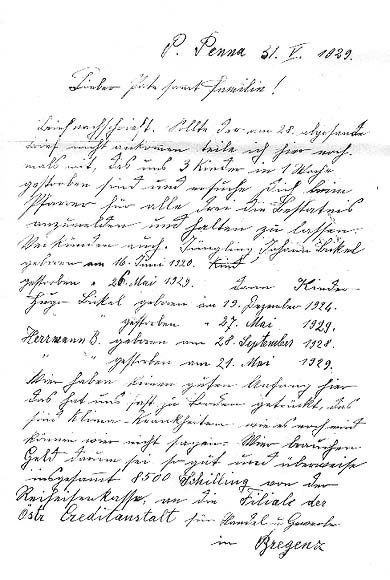

Schreiben des Johann Martin Bickel aus Mucury an Franz Josef Steu in Nüziders, 31. 5. 1929:

"Lieber Pate samt Familie!

Briefnachschrift. Sollte der am 28. abgesandte Brief nicht ankommen, teile ich hier nochmals mit, daß uns 3 Kinder in 1 Woche gestorben sind und ersuche Dich beim Pfarrer für alle drei die Bestattnis anzumelden und halten zu lassen. Verkünden auch.

Jüngling Johann Bickel, geboren am 16. Juni 1920, gestorben am 26. Mai 1929.

Dann Kinder Hugo Bickel geboren am 19. Dezember 1924, gestorben am 27. Mai 1929.

Hermann B. geboren am 28. September 1928, gestorben am 21. Mai 1929.

Wir haben keinen guten Anfang hier. Das hat uns fast zu Boden gedrückt, das sind Klima-Krankheiten, wie es noch wird, können wir nicht sagen. Wir brauchen Geld, darum sei so gut und überweise uns insgesamt 8.500 Schilling von der Raiffeisenkassa an die Filiale der Östr. Creditanstalt für Handel und Gewerbe in Bregenz..."

(Nachlaß Bickel, Privatbesitz Josef Blaas, Nüziders)

Familie Bösch

Die Familie des Tobias Bösch und ihr Anwesen, wenige Kilometer außerhalb der eigentlichen "Colónia Austria" gelegen. Tobias und Anna Bösch aus Lustenau waren schon 1913 in die USA ausgewandert, von dort aber zur Zeit des Kriegsausbruchs 1914 zurückgekehrt. 1921 schlossen sie sich der ersten Gruppe nach Itararé an. Ein Sohn, Romedius Bösch, verlor an der Zuckerrohrpresse eine Hand und wurde dann zum ersten Lehrer in der Vorarlberger Kolonie. Später fand er in der Stadt Itararé Arbeit und heiratete am 15. 9. 1935 Erna Paoli, die mit ihren Eltern aus Dornbirn eingewandert war.

Eine Tochter, Sofie, heiratete am 19. 11. 1927 den aus Dornbirn eingewanderten Albert Blum (Nachlaß Burtscher, Mappe Südamerika). Die anderen Kinder leben an verschiedenen Orten Südbrasiliens. Bei der Familie Bösch arbeitete ab 1929 einige Jahre Albert Fitz aus Lustenau.

Die Familie Bösch aus Lustenau versuchte es mit Weinbau. Das Bild zeigt einjährige Weinstöcke und die Weinbauern.

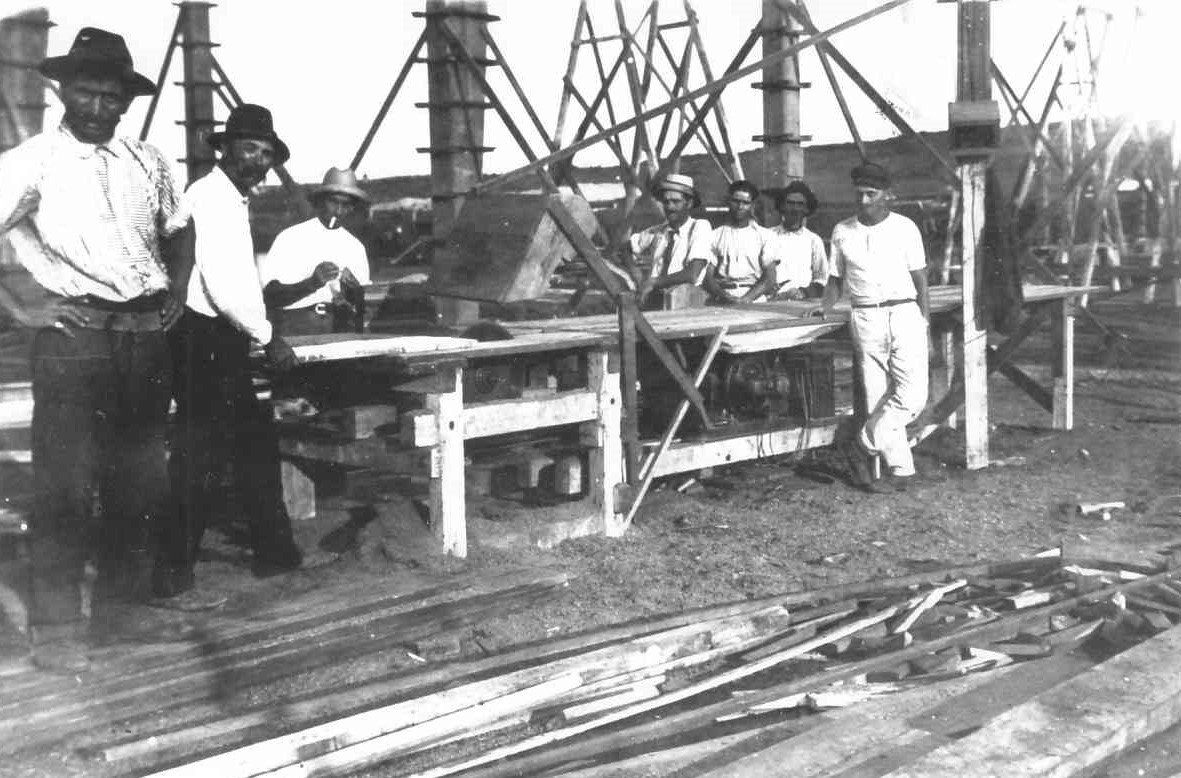

Ein weiterer Versuch, mit landwirtschaftlichen Produkten Geld zu verdienen, wurde mit Zuckerrohr gestartet. Franz Klotz aus Lustenau arbeitet hier an der Zuckerrohrpresse. An einer solchen Presse verlor Romed Bösch eine Hand und wurde dann der erste Lehrer der "Colónia Austria".

Die Schweinezucht war von Anfang an wichtig. Die Schweine lieferten mehr Fett als Fleisch, sie wurden mit Mais gefüttert. Das Bild zeigt die Fettschweine der Familie Bösch 1924/25.

Familie Brüstle

Von links: unbekannt; Alois Brüstle, Maria Brüstle, geb. Hämmerle, mit ihrem ersten Kind, vermutlich Adelaide B., die später den in Lustenau geborenen Otto Vogel heiratete. Weitere Kinder waren Elsa, Olga und Anton. Alois Brüstle war Farmer und Kutscher, er starb 1941, im Alter von 45 Jahren.

Maria Brüstle mit ihrer Tochter.

Am 22. November 1931 feierte die Vorarlberger-Siedlung bei Itararé ihren zehnjährigen Bestand. Das Bild zeigt die Siedler vor dem Haus von Alois Brüstle.

Ostern 1923 besuchte Pfarrer Josef Meusburger anläßlich einer Erkundungsreise durch Südbrasilien auch die Vorarlberger Kolonisten bei Itararé. Das Bild zeigt einige der Siedlerfamilien, die beim Haus von Anton König zu einem Feldgottesdienst zusammengekommen waren. Elmar Klocker, dem wir dieses Bild verdanken, identifizierte darauf vier Männer: ganz rechts Oscar Rhomberg, fünfter Mann von rechts Franz Klotz (vor ihm Katharina Klotz), links von ihm (mit Fliege) Alois Brüstle, dann Hermann Grabher-Meier mit zwei seiner Söhne.

Familie Büchele

Rosa und Valentin Büchele mit ihren beiden Töchtern. Valentin Büchele stammt aus Hard. Er hatte als erster der Vorarlberger Siedler sein neues Heim fertiggestellt und am 8. April 1922 bezogen. Schon 1926 verkaufte die Familie ihren Besitz in der Kolonie und zog nach São Paulo, wo Valentin Büchele Polizist wurde. In den sechziger Jahren arbeiteten zwei seiner Töchter in Frisiersalons in São Paulo, eine war Hausfrau, und der Sohn Walter war Mechaniker.

(Nachlaß Burtscher, Mappe Lauterach, und Brief Adolf Klotz, 23. 5. 1994)

Familie Dünser

Die Familie Dünser aus Vandans in der Kolonie Cruz Machado im Staate Parana, aufgenommen durch Mathilde und Fritz Preiß, 1924. Sie siedelten sieben Kilometer außerhalb des Koloniezentrums, und ebenso weit war der Schulweg der Kinder

Das Anwesen Dünser. Fritz und Mathilde Preiß darüber: "Ihr Grundstück liegt am Fluß Iguassu. Soweit das Auge blicken konnte, war angepflanzt. Mais, Mandiok, Süßpataten, auch Gemüse. Etwas abseits vom Haus war die Scheune erstellt, die den Kühen und Schweinen als Stall diente. Ein Bienenhaus war ebenfalls vorhanden. Statt dem teuren Zucker verwenden die Leute Honig, den sie in genügender Menge haben." (Preiß 1925, S. 176)

Familie Feuerstein

Das Bild zeigt Christian und Anna Feuerstein sowie Rosina und Adolf Rhomberg mit ihren Kindern Alwin und Maria.

Christian Feuerstein hatte vor seiner Auswanderung in der Bregenzer Schuhfabrik Krafft gearbeitet. In Brasilien arbeitete er zuerst im Staate Parana in einer Papierfabrik, bevor er in die "Colónia Austria" bei Itararé kam. Wegen der großen Dürre und der Malaria-Epedemie zog er nach zwei Jahren weiter nach São Paulo. Mit seinem 1927 geborenen Sohn Anton kam er im April 1951 nach Dornbirn, im Dezember kehrten sie nach São Paulo zurück.

Adolf Rhomberg war vor seiner Auswanderung Fabriksarbeiter in Dornbirn gewesen. Er ist der Sohn von Franz Martin Rhomberg, der gleichfalls in der "Colónia Austria" lebte. Einer seiner Brüder ist Oscar Rhomberg.

In den fünfziger Jahren wohnte auch die Familie Rhomberg in São Paulo. Maria Rhomberg besuchte 1975 Dornbirn, um hier ihren 60. Geburtstag zu feiern.

(Nachlaß Burtscher, Mappe Südamerika; Vorarlberger Nachrichen 16. 1. 1975, S. 6; Lanzl 1961, S. 129)

"Anwesen Feuerstein=Rhomberg Ad." (Bildlegende bei Mathilde und Fritz Preiß)

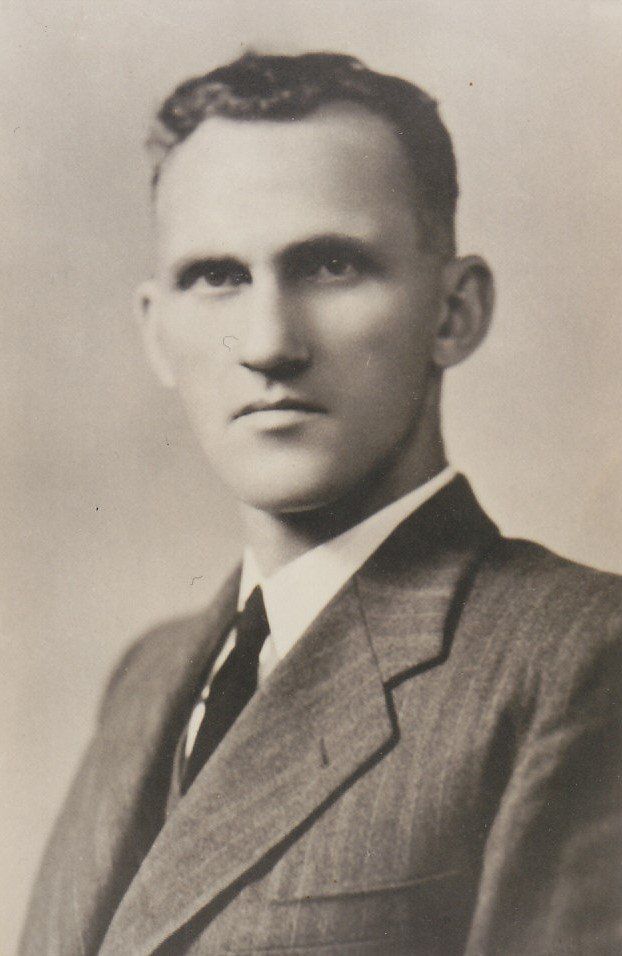

Familie Dr. Rudolf Grabher

Familienbild der Geschwister Grabher aus Lustenau im Hafen von Santos: Josef Grabher, seine Frau Johanna Grabher, geb. Koppmann, Dr. Rudolf Grabher ( der Organisator der Überfahrt), Katharina Hofer, geb. Grabher, ihr Mann Gebhard Hofer (v. li.)

Dr. Rudolf Grabher in der Mitte, rechts von ihm Gebhard Hofer, auf dem Rio Itararé. Der studierte Jurist Grabher war als Organisator der Überfahrt mit Alwin Klocker, der die Grundlagen für die Ansiedlung in Brasilien gelegt hatte, in Konflikt geraten. Er und seine Verwandten blieben nur kurz in der landwirtschaftlichen Kolonie und zogen bald in die Stadt São Paulo weiter.

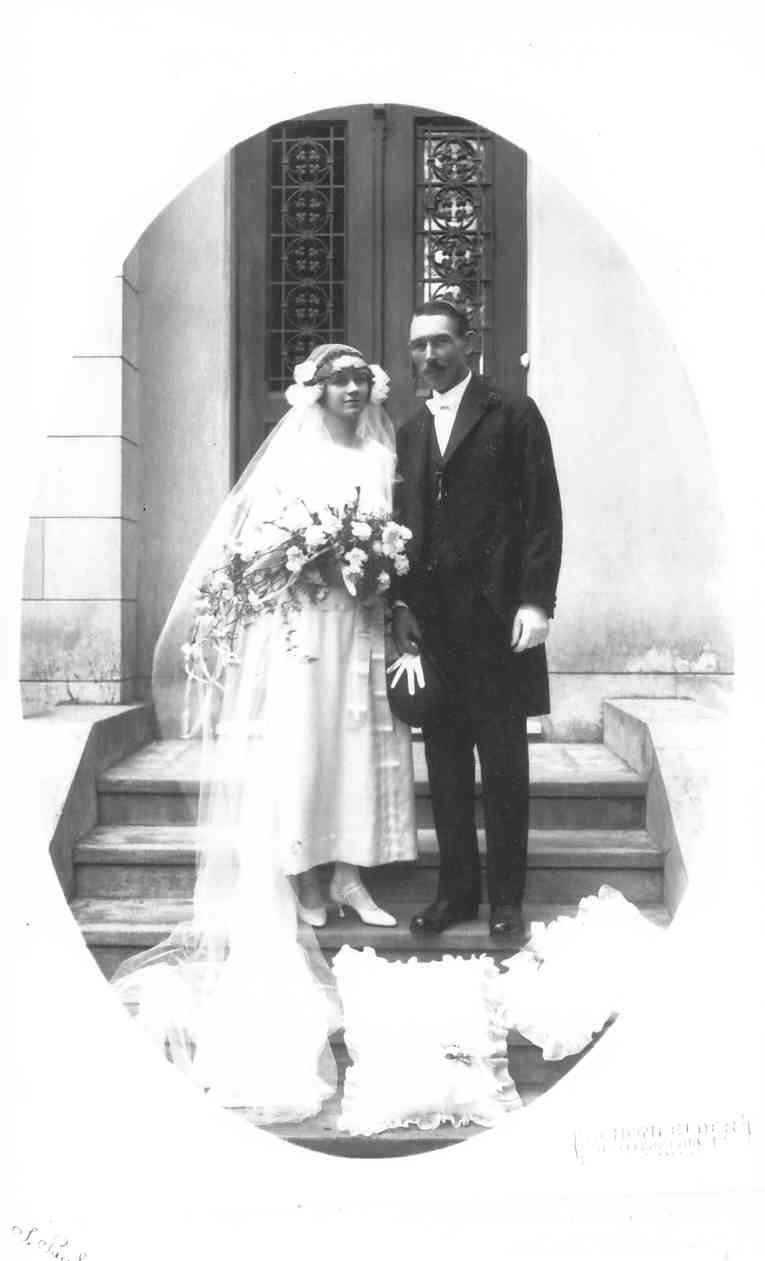

Dr. Rudolf Grabher gelang als erstem der soziale Aufstieg. Er fand in der rasch wachsenden Stadt São Paulo eine Angestellten-Position und wurde bald darauf österreichischer Honorar-Vizekonsul. Am 28. Juni 1924 heiratete er Ottilie Bratke, die Tochter eines deutsch-brasilianischen Kartonagenfabrikanten. Mit seiner Familie besuchte er seinen Herkunftsort Lustenau nur einmal: 1928.

Die Familien Bratke, Grabher und Hofer. Ganz links Ottilie Grabher, geb. Bratke, an der Zither Rudolf Grabher, hinter ihm seine Schwester Katharina Hofer, rechts neben ihr Grabhers Schwiegervater Bratke und auf der anderen Seite vermutlich dessen Söhne, rechts vorne mit Gitarre und Mundharmonika Gebhard Hofer.

Ottilie und Rudolf Grabher mit Tochter Mathilde auf dem Balkon ihres 1926 erbauten Hauses in der Avenida Pompéia in São Paulo. Mathilde Grabher heiratete später den Universitätslehrer Alython Joly, ihr jüngerer Bruder Arthur studierte und handelte später mit schweren Baumaschinen.

Rudolf Grabher und Gebhard Hofer fanden, als sie die österreichische Kolonie verließen, auf einer Baustelle einer deutschen Firma in São Paulo recht schnell als Hilfsarbeiter Beschäftigung.

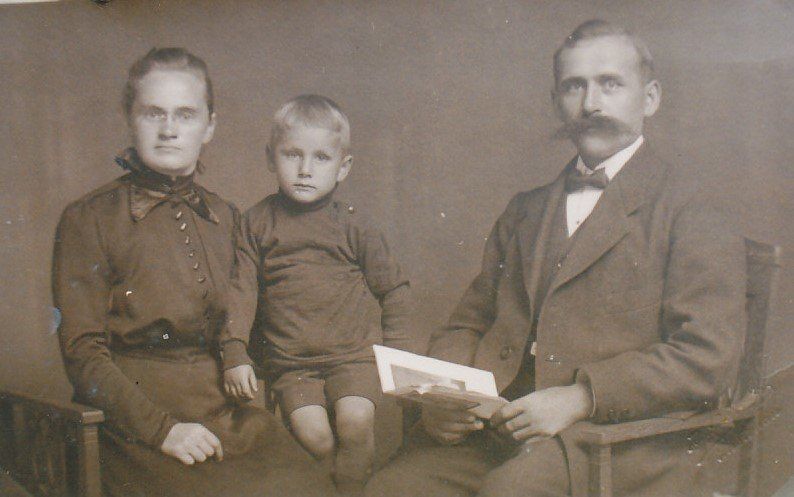

Familie Grabher-Meier

Die Familie Grabher-Meier aus Lustenau, ausgewandert 1921.

Von rechts: Eduard, Rudolf, Franziska (geb. Riedmann), Hermann, Hans, Urban und Albert.

Die Familie hielt sich am längsten in der ehemaligen Colónia Austria. Sie kauften insgesamt sechs Farmen von Abwandernden auf. Eduards Witwe Katharina lebt wie auch Hans Grabher-Meier in Itararé, Wilfried Grabher-Meier, aus der nächsten Generation, ist heute der letzte Bauer auf dem Gelände der ehemaligen Kolonie.

(I.: Rudi Hofer, Lustenau; Dr. Elmar Lutz, Bregenz; Nachlaß Burtscher, Mappe Lustenau; Ilg 1982, S. 260; Bericht Sieglinde Fitz-Grabher in AVH (Absolventenverband Handelsakademie Lustenau) Heft 73, I/1985)

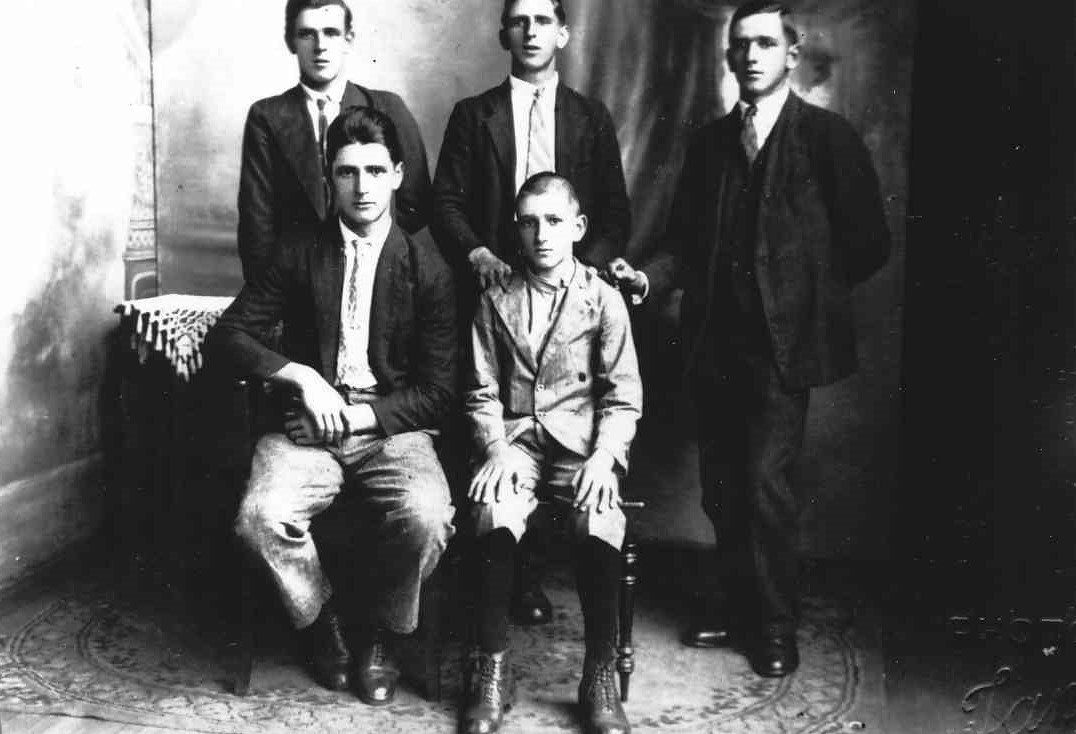

Erinnerungsfoto an die sechs Grabher-Meier-Söhne im Album von Georg Kloser, Hard. Foto ca. 1938/39.

Der Erdweg nach Itararé war jedoch bei schlechtem Wetter unpassierbar. Deshalb bauten die Siedler 1924 eine mit Autos befahrbare Verbindung zu einer weiter nördlich gelegenen Straße. Die Baumwolle konnte nunmehr mit Lastautos abtransportiert werden. Auf den Baumwollballen ganz rechts Urban Grabher-Meier, links von ihm Franz Kloser.

Ostern 1923 besuchte Pfarrer Josef Meusburger anläßlich einer Erkundungsreise durch Südbrasilien auch die Vorarlberger Kolonisten bei Itararé. Das Bild zeigt einige der Siedlerfamilien, die beim Haus von Anton König zu einem Feldgottesdienst zusammengekommen waren. Elmar Klocker, dem wir dieses Bild verdanken, identifizierte darauf vier Männer: ganz rechts Oscar Rhomberg, fünfter Mann von rechts Franz Klotz (vor ihm Katharina Klotz), links von ihm (mit Fliege) Alois Brüstle, dann Hermann Grabher-Meier mit zwei seiner Söhne.

Familie Hagen

Die Familie Eduard Hagen aus Lustenau. Sie sollen noch in den zwanziger Jahren ihr Land an eine neu ankommende Vorarlberger Familie verkauft haben und wieder nach Lustenau zurückgekehrt sein.

Familie Hermann

Ludwig und Walpurga Hermann mit ihren drei Töchtern Berta, Maria und Hilda. Sie waren im Juni 1924 von Hard nach Brasilien ausgewandert und gleich bei ihrer Ankunft in die Revolutionswirren im Staate São Paulo geraten. In der Kolonie bei Itararé erwarben sie Land, das sie vier Jahre lang bearbeiteten. Über die große Katastrophe in der Familie Hermann findet sich in der "Heimatrolle Hard" folgender lakonische Eintrag: "L.H. starb im Krankenhaus São Paulo infolge schwerer Kopfverletzungen, die ihm seine Frau im Schlafe mit einer Handaxt beigebracht hat." Die drei Töchter gingen darauf nach São Paulo, wo sie Arbeit annahmen. Hilda z.B. war zuerst Wäschestickerin, dann Gouvernante in einem "großen Haus". Auf Besuch in Hard lernte sie Wilhelm Thurnher kennen, der mit ihr nach Itararé ging, wo sie heirateten. Berta Hermann heiratete Fritz Hölzelsauer aus der österreichischen Kolonie bei Itararé. Hilda Hermann kam in den siebziger Jahren nach Vorarlberg zurück – Brasilien gefiel ihr besser: "Man lebt leichter; die Leute sind gastfreundlicher; da (in Vorarlberg) hat niemand Zeit; da ist alles schön, wie sie es nennen; gfalla tuat's mir deanna."

(I.: Hilda Thurnher, 10. 3. 1992).

Familie Hildinger

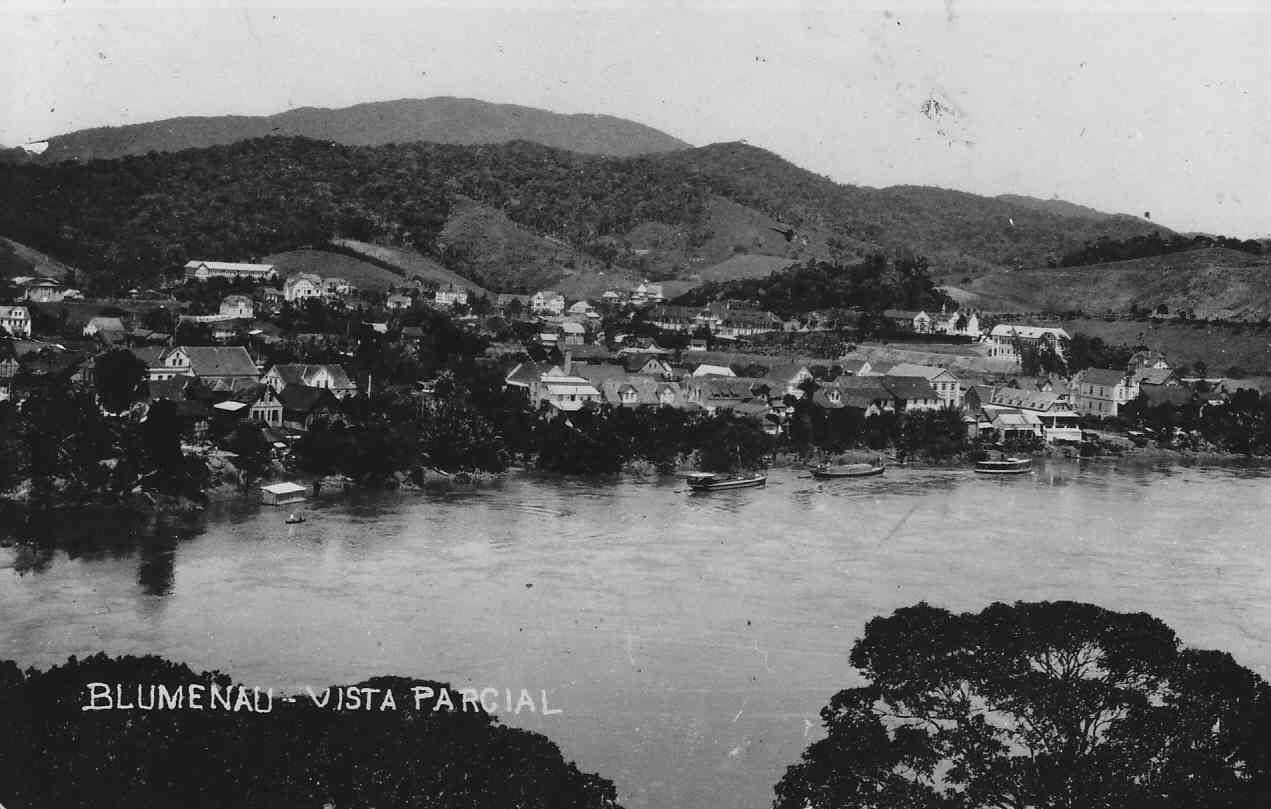

Teilansicht von Blumenau im brasilianischen Bundesstaat Santa Caterina in den zwanziger Jahren.

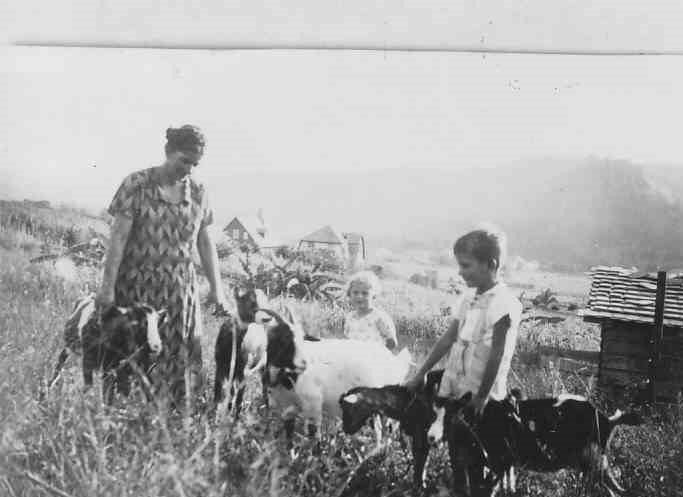

Ludovica Hildinger mit ihren beiden Kindern Curt und Irmgard in Blumenau, 1935. Die Familie Paul und Ludovica Hildinger war 1927 aus Kennelbach mit zwei Kindern ausgewandert, das jüngere, ein wenige Monate altes Mädchen, starb während der Überfahrt. Die Kinder der Familie Hildinger leben heute in Südbrasilien, in Blumenau und São Paulo.

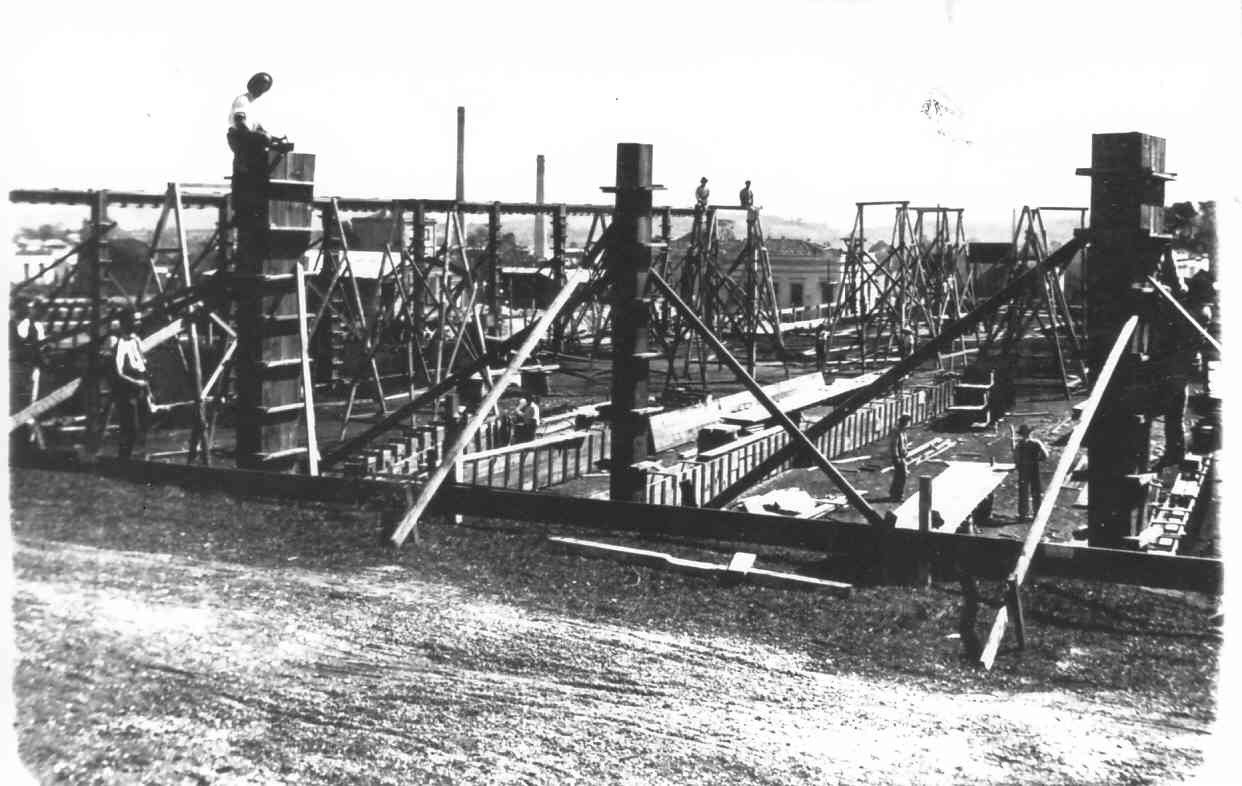

Firstfeier am Neubau der Familie Hildinger in Blumenau, Dezember 1936. Unter dem Mann im Dachstuhl das Ehepaar Hildinger.

Schulkinder vor ihrer Schule in der Gegend von Blumenau im Staat Sta. Catarina. Hierhin waren 1927 Ludovica und Paul Hildinger von Kennelbach mit zwei Kindern ausgewandert. Das jüngere Kind, ein Säugling, starb während der Überfahrt. Der ältere Bub ist vermutlich unter den Schulkindern auf dem Bild.

Familie Hofer

Gebhard und Katharina Hofer mit ihrer Geiß Wida vor der ersten Hütte, die sie auf ihrem Landlos in der neuen Kolonie bewohnten. Im Hintergrund eine weitere Siedler-Wohnstätte.

Dr. Rudolf Grabher in der Mitte, rechts von ihm Gebhard Hofer, auf dem Rio Itararé. Der studierte Jurist Grabher war als Organisator der Überfahrt mit Alwin Klocker, der die Grundlagen für die Ansiedlung in Brasilien gelegt hatte, in Konflikt geraten. Er und seine Verwandten blieben nur kurz in der landwirtschaftlichen Kolonie und zogen bald in die Stadt São Paulo weiter.

Von der Kolonie in die Stadt: Gebhard Hofer (2. v. li) als Hilfsarbeiter auf einer Baustelle in São Paulo, ca. 1923.

Die Familien Bratke, Grabher und Hofer. Ganz links Ottilie Grabher, geb. Bratke, an der Zither Rudolf Grabher, hinter ihm seine Schwester Katharina Hofer, rechts neben ihr Grabhers Schwiegervater Bratke und auf der anderen Seite vermutlich dessen Söhne, rechts vorne mit Gitarre und Mundharmonika Gebhard Hofer.

Gebhard und Katharina Hofer aus Lustenau hatten für die Überfahrt dritter Klasse gemeinsam 3.500 Lire bezahlt, inbegriffen waren "Cucette", also Schlafplätze, und Verpflegung. Die Schiffspassage des Großteils der Gruppe wurde vom brasilianischen Bundesstaat São Paulo finanziert – die Vorarlberger reisten als vom "Kaffeestaat" São Paulo gesuchte "Kaffeekolonisten". Das war vom Dornbirner Alwin Klocker eingefädelt worden, der sich schon seit 1911 in Brasilien aufhielt.

Gebhard und Katharina Hofer aus Lustenau hatten für die Überfahrt dritter Klasse gemeinsam 3.500 Lire bezahlt, inbegriffen waren "Cucette", also Schlafplätze, und Verpflegung. Die Schiffspassage des Großteils der Gruppe wurde vom brasilianischen Bundesstaat São Paulo finanziert – die Vorarlberger reisten als vom "Kaffeestaat" São Paulo gesuchte "Kaffeekolonisten". Das war vom Dornbirner Alwin Klocker eingefädelt worden, der sich schon seit 1911 in Brasilien aufhielt.

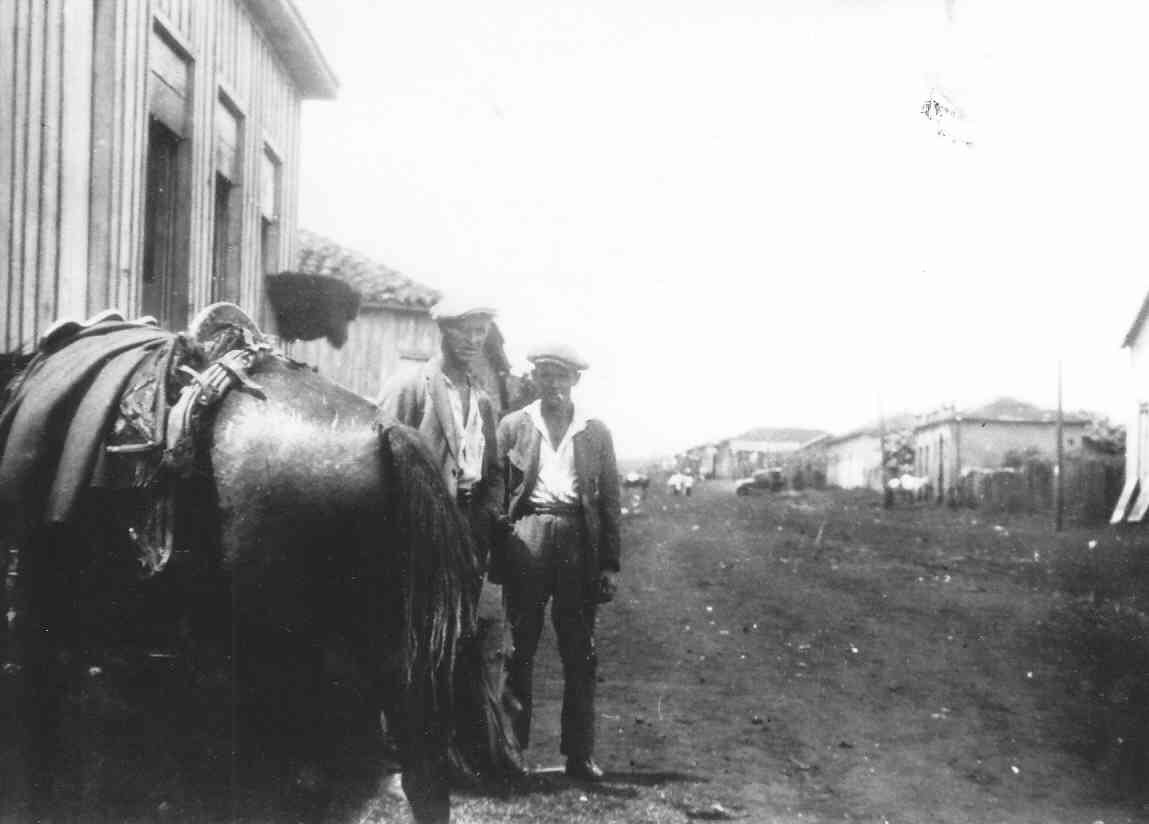

Familie Hölzelsauer

Familie Hölzelsauer aus Bregenz vor ihrem Anwesen in Itararé. Pferde zeigten in Vorarlberg einen gewissen Wohlstand an, in Brasilien waren sie ein notwendiges Transportmittel. Ein Sohn der Familie, Fritz Hölzelsauer, führte eine Zeitlang die Venda in der Kolonie, dann war er Schnapsbrenner und Diamantenhändler in São Paulo. Heute lebt er in Itararé.

Dieses undatierte Bild aus dem Besitz von Elmar Klocker, Itararé – dem Sohn von Alwin Klocker – zeigt "Hölzelsauers Töchter".

Familie Jenny

Katharina und Josef Jenny gehörten mit ihren sieben Kindern zu den ersten Vorarlberger Siedlern bei Itararé. Sie kamen aus Dornbirn und bauten gemeinsam mit den Familien Nenning und Wiederin ihre ersten Hütten. Später zog auch diese Familie in den Großraum São Paulo weiter.

Familie Klocker

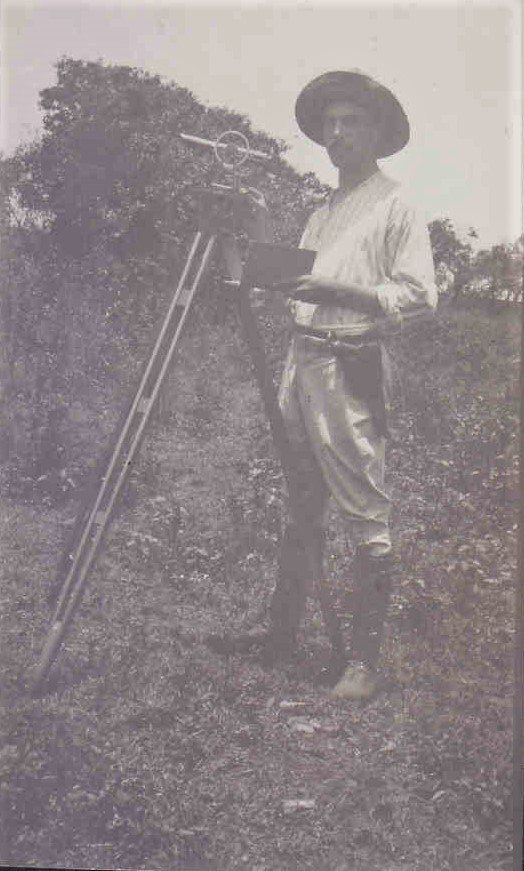

Alwin Klocker (1892–1957) als Landvermesser bei Itararé. Er war 1911 von Dornbirn nach Brasilien gegangen und hatte sich mit seiner Frau Adelaide Nascimento, einer Brasilianerin, in Itararé niedergelassen, von wo aus er die Einwanderung der Vorarlberger in den zwanziger Jahren organisierte.

Klockers Familie, aufgenommen von Mathilde und Fritz Preiß 1924/25. Adelaide Klocker, geb. Nascimento, dann (v. li.) im Kinderwagen Mario, Estephanie, Elsa und Elmar. Elmar Klocker lebt in Itararé, ihm gebührt Dank für die Überlassung zahlreicher Dokumente und Bilder.

Die Familie Klocker in den fünfziger Jahren: Sitzend ganz rechts Alwin Klocker, neben ihm seine Frau Adelaide und ihr Enkel Edwin. Stehend, 5. Mann v. li.: Elmar Klocker.

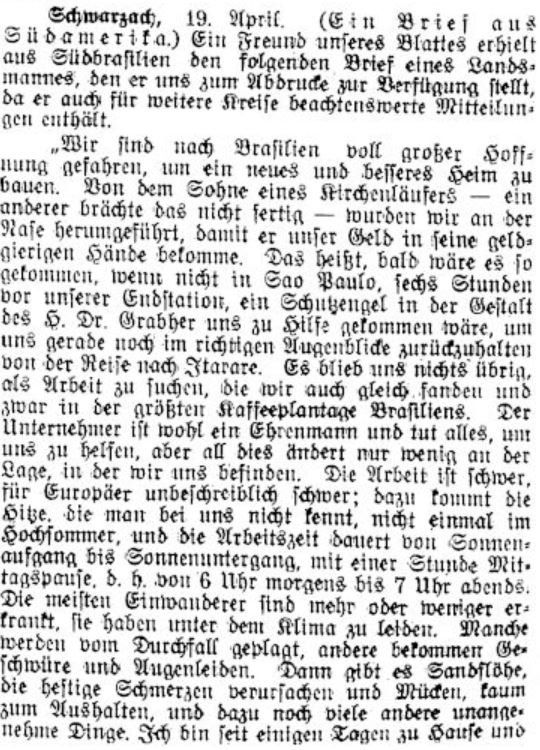

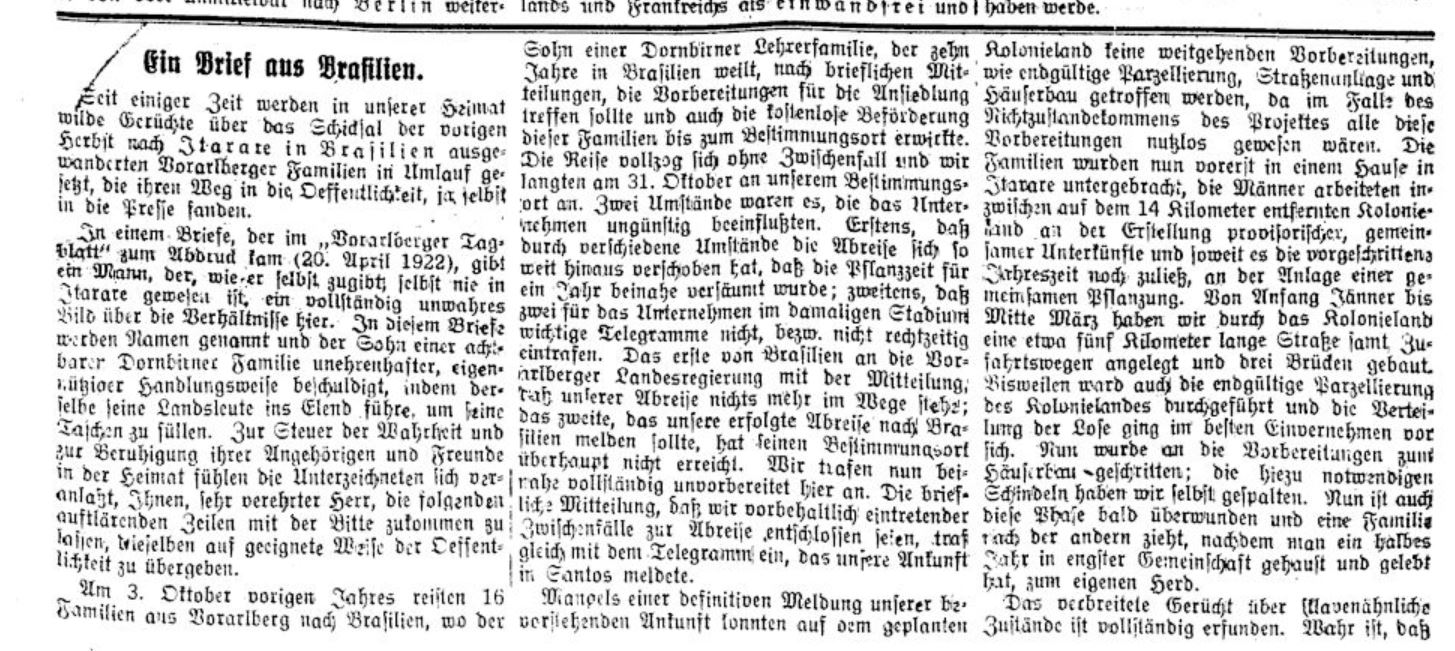

Teil 1 "Brief aus Südamerika": ein Angriff auf Alwin Klocker im "Vorarlberger Tagblatt" – der deutschnationalen Tageszeitung – vom 20. April 1922. Er habe die Kolonisten eigennützig betrogen.

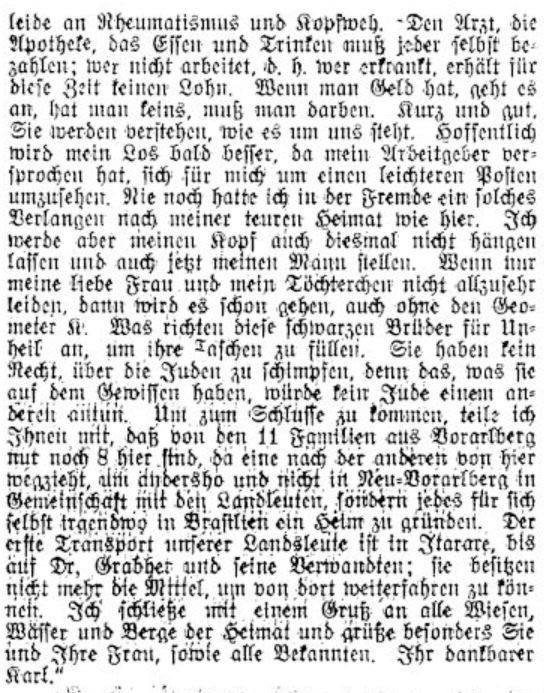

Teil 2 "Brief aus Südamerika": ein Angriff auf Alwin Klocker im "Vorarlberger Tagblatt" – der deutschnationalen Tageszeitung – vom 20. April 1922. Er habe die Kolonisten eigennützig betrogen.

Neun Vorarlberger Kolonisten verteidigen Alwin Klocker: "Vorarlberger Volksblatt", 22. August 1922

Ein Brief aus Brasilien Teil 1

Ein Brief aus Brasilien Teil 2

Familie Kloser

Bild beschriftet mit: "Zur Erinnerung an Familie Wiederin an Emilie und Georg, April 1936." Georg und Emilie Kloser hatten Itararé verlassen und waren nach Hard zurückgekehrt.

Familie Kloser, Itararé 1938, bevor die beiden älteren Kinder nach Vorarlberg zurückkehrten: Franz, Georg, Otto, Stefanie und Emilie Kloser (v.li.). Franz und Stefanie Kloser kamen 1950 zurück; Otto blieb in Sao Paolo.

Familie Klotz

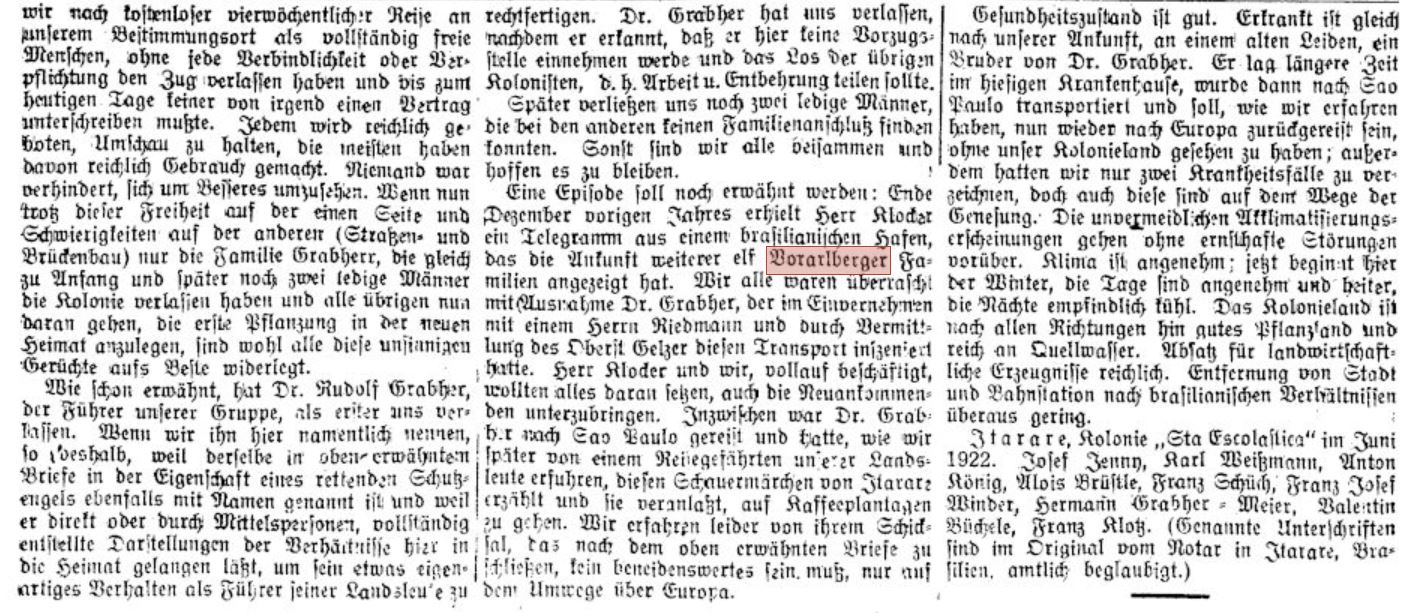

Das Bild zeigt den Autor des Gedichts "Memórias de um imigrante", Adolfo Klotz, und seine Eltern Katharina Klotz-Ritter und Franz Klotz, aufgenommen in Lustenau 1921, vor ihrer Abreise nach Brasilien. Adolf Klotz ist neben Elmar Klocker der wichtigste Gewährsmann in Brasilien für diese Dokumentation.

Katharina Klotz-Ritter kehrte nach dem Tod ihres Mannes 1952 nach Lustenau zurück, wo sie 1972 starb.

Die Familie Klotz mit nicht näher bekannten Männern vor ihrem Haus in der Vorarlberger Kolonie. Rechts mit Hut Franz Klotz, neben ihm möglicherweise Adolf Klotz, auf der Treppe Katharina Klotz-Ritter. Sie bewirtschafteten ihr Land bis 1950, bevor sie in die Stadt Itararé zogen. Adolf Klotz war Mechaniker und lebt in São Paulo.

Ein weiterer Versuch, mit landwirtschaftlichen Produkten Geld zu verdienen, wurde mit Zuckerrohr gestartet. Franz Klotz aus Lustenau arbeitet hier an der Zuckerrohrpresse. An einer solchen Presse verlor Romed Bösch eine Hand und wurde dann der erste Lehrer der "Colónia Austria".

Ostern 1923 besuchte Pfarrer Josef Meusburger anläßlich einer Erkundungsreise durch Südbrasilien auch die Vorarlberger Kolonisten bei Itararé. Das Bild zeigt einige der Siedlerfamilien, die beim Haus von Anton König zu einem Feldgottesdienst zusammengekommen waren. Elmar Klocker, dem wir dieses Bild verdanken, identifizierte darauf vier Männer: ganz rechts Oscar Rhomberg, fünfter Mann von rechts Franz Klotz (vor ihm Katharina Klotz), links von ihm (mit Fliege) Alois Brüstle, dann Hermann Grabher-Meier mit zwei seiner Söhne.

Familie König

Anton und Maria König waren mit ihren Kindern Robert, Rosa und Anna 1921 aus Lustenau mit der ersten Gruppe nach Itararé ausgewandert. Anton König war Sticker gewesen. Alois Schoder berichtet in seiner Schrift "Heimat unter südlichen Sternen" (S. 134), die gesamte Familie König sei Mitte der zwanziger Jahre an der Malaria gestorben.

Ostern 1923 besuchte Pfarrer Josef Meusburger anläßlich einer Erkundungsreise durch Südbrasilien auch die Vorarlberger Kolonisten bei Itararé. Das Bild zeigt einige der Siedlerfamilien, die beim Haus von Anton König zu einem Feldgottesdienst zusammengekommen waren. Elmar Klocker, dem wir dieses Bild verdanken, identifizierte darauf vier Männer: ganz rechts Oscar Rhomberg, fünfter Mann von rechts Franz Klotz (vor ihm Katharina Klotz), links von ihm (mit Fliege) Alois Brüstle, dann Hermann Grabher-Meier mit zwei seiner Söhne.

Familie Mayer

Resi Mayer, geb. Preiß, und Otto Mayer mit ihrer Tochter Ilse. Fotografiert vor ihrer Hütte von Resis Eltern Fritz und Mathilde Preiß 1924/25. Resi und Otto Mayer entstammten beide prominenten sozialdemokratischen Familien aus Bregenz. Sie waren ausgewandert, weil Otto keine beruflichen Chancen in Vorarlberg sah – er wollte nicht Wagenputzer und Jäter bei der Staatsbahn bleiben. Dazu kamen familiäre Probleme, sodaß sie drei Tage nach ihrer Hochzeit völlig überraschend Bregenz verließen. (I.: Franz Mayer, Hard)

"Ansicht der Kolonie von Mayers Hütte gesehen", so beschrifteten Mathilde und Fritz Preiß dieses Bild. Der Horizont ist rauchgeschwängert; es wird "Roça" gebrannt.

Fritz Preiß erlebte bei seinem Besuch einen unkontrollierten Waldbrand, der Teile der Pflanzungen vernichtete:

"Das Feuer in Paraná, das viele Hektar Wald verschlang, war in die Nähe der Kolonie gerückt. Es brannte schon längs des Flusses. Ein starker Wind setzte ein und trug die Funken auf das diesseitige Ufer zur Vorarlberger Kolonie. Schrecken und Angst ergriff uns alle. Der Wind und die Hitze in den Mittagsstunden, die das Feuer gleichsam anschürten, wirkten zusammen. Der Buschwald auf dem dem Flusse nächstgelegenen Los brannte schon auf allen Seiten. Von da sprang das Feuer in rasender Eile auf die anderen Lose über. In einer halben Stunde stand die ganze Längsseite der Kolonie in Flammen. Alles half zusammen. Mit vereinten Kräften wollten sie das Feuer eindämmen und löschen. Es kostete ihnen aber schon die größte Mühe, nur die Hütten vor dem Feuer zu schützen. An vielen Stellen wurden Gegenfeuer gemacht, Gräben aufgeworfen, doch nützte es sehr wenig, der Brand war viel zu wuchtig und der Wind zu ungünstig. Die ganze Kolonie war in Rauch eingehüllt. Auf große Entfernung hörte man das Prasseln des Feuers, das die dürren Äste und Stämme gierig verschlang. Das Brennen des Bambus hörte sich an wie Maschinengewehre in voller Tätigkeit. Erst gegen Abend, als es kühler wurde, ließ das Feuer nach. Nun erst konnte man an das Löschen denken..."

(Preiß 1925, S. 153f.)

Das einfache Leben in der landwirtschaftlichen Kolonie bei Itararé - hier sind sie beim Brotbacken – behagte ihnen nicht, und sie zogen schon ca. 1926 weiter in die Gegend von Belo Horizonte, nach Vespasiano. Dort war Otto Fabrikselektriker in einer Zementfabrik, gleichzeitig züchtete er Schweine.

(I.: Franz Mayer, Hard; Nachlaß Burtscher, Mappe Bregenz)

Familie Meusburger

Johann Meusburger aus Schwarzach, der Europa verließ, um sein Glück in der Welt zu machen. Als blinder Passagier wollte er in die USA, er wurde entdeckt und in New York ins Gefängnis gesteckt, dann wieder nach Mittelamerika abgeschoben. Er schlug sich abenteuerlich durch und kam nach Kolumbien, wo er u.a. als Goldsucher versuchte, reich zu werden. (Quelle: Dokumentation Johann Meusburger, zusammengestellt von Ida Meusburger, Schwarzach)

Johann Meusburger (1899-1994) suchte im kolumbianischen Urwald Gold, aber nicht als kleiner Schürfer, sondern als Unternehmer mit großem technischen Aufwand. Er besuchte Schwarzach erst wieder viele Jahre nach dem Krieg, seine zahlreichen Nachkommen leben in Kolumbien.

Familie Nenning

Anna und Hugo Nenning mit den beiden älteren ihrer drei Söhne. Sie gehörten zu den ersten Siedlern in der Colónia Austria, ihre drei Kinder (Alfons, Hilar Anton und Hugo Johann) wurden dort geboren. Bald nachdem Mathilde und Fritz Preiß diese Aufnahme gemacht hatten, geriet die Familie ins Unglück. Die Dürre des Jahres 1924/25 und der Ausbruch einer leichteren Form der Malaria in den ersten Monaten 1925 waren für alle Siedler eine große Belastung. Damit nicht genug: Hugo Nenning hatte sich – wie auf dem Bild zu erkennen ist – die linke Hand gebrochen, dann zog er sich noch einen Augenschaden zu. Das war für ihn zuviel, er nahm sich das Leben. Anna Nenning kehrte mit ihren Kindern nach Vorarlberg zurück.

(Lanzl 1961, S. 127; Schreiben Adolf Klotz, 23. 5. 1995)

Familie Adolf Rhomberg

Das Bild zeigt Christian und Anna Feuerstein sowie Rosina und Adolf Rhomberg mit ihren Kindern Alwin und Maria.

Christian Feuerstein hatte vor seiner Auswanderung in der Bregenzer Schuhfabrik Krafft gearbeitet. In Brasilien arbeitete er zuerst im Staate Parana in einer Papierfabrik, bevor er in die "Colónia Austria" bei Itararé kam. Wegen der großen Dürre und der Malaria-Epedemie zog er nach zwei Jahren weiter nach São Paulo. Mit seinem 1927 geborenen Sohn Anton kam er im April 1951 nach Dornbirn, im Dezember kehrten sie nach São Paulo zurück.

Adolf Rhomberg war vor seiner Auswanderung Fabriksarbeiter in Dornbirn gewesen. Er ist der Sohn von Franz Martin Rhomberg, der gleichfalls in der "Colónia Austria" lebte. Einer seiner Brüder ist Oscar Rhomberg.

In den fünfziger Jahren wohnte auch die Familie Rhomberg in São Paulo. Maria Rhomberg besuchte 1975 Dornbirn, um hier ihren 60. Geburtstag zu feiern.

(Nachlaß Burtscher, Mappe Südamerika; Vorarlberger Nachrichen 16. 1. 1975, S. 6; Lanzl 1961, S. 129)

"Anwesen Feuerstein=Rhomberg Ad." (Bildlegende bei Mathilde und Fritz Preiß)

Familie Oscar Rhomberg

Das "Anwesen Rhomberg" 1924/25. Die Familie Marie und Oscar Rhomberg aus Dornbirn war 1921 mit der zweiten Vorarlberger Gruppe zuerst auf eine Kaffeefazenda bei São Constanzia im Staate São Paulo gekommen und erste einige Zeit später in die Colónia Austria bei Itararé übersiedelt. Hier errichteten sie sich – wie die meisten – anfangs primitive Bretterhütten und investierten ihre Arbeitskraft in die Urbarmachung des Landes.

Fritz und Mathilde Preiß beschrifteten dieses Bild mit "Familie Rhomberg Oskar, Sonntagsstaat". Anfang der fünfziger Jahre hatten Oscar und Marie Rhomberg (geb. Nagel) die Landwirtschaft wie die meisten anderen Siedler aufgegeben und wohnten in São Paulo, ihre Kinder lebten noch in der Stadt Itararé. Oscar Rhomberg ist der Sohn von Franz Martin Rhomberg und Bruder von Anton Rhomberg, welche beide gleichfalls mit ihren Familien Kolonisten in der Vorarlberger Kolonie waren.

Ostern 1923 besuchte Pfarrer Josef Meusburger anläßlich einer Erkundungsreise durch Südbrasilien auch die Vorarlberger Kolonisten bei Itararé. Das Bild zeigt einige der Siedlerfamilien, die beim Haus von Anton König zu einem Feldgottesdienst zusammengekommen waren. Elmar Klocker, dem wir dieses Bild verdanken, identifizierte darauf vier Männer: ganz rechts Oscar Rhomberg, fünfter Mann von rechts Franz Klotz (vor ihm Katharina Klotz), links von ihm (mit Fliege) Alois Brüstle, dann Hermann Grabher-Meier mit zwei seiner Söhne.

Familie Saler

Die Familie Ferdinand und Rosamunde Saler mit ihrer Tochter Maria und zwei nicht bekannten jungen Männern vor ihrem Haus. Die Familie Saler wohnte vor ihrer Abreise nach Brasilien in Bregenz, Jahnstraße 9.

Das Bild zeigt Maria Saler mit ihrem Baby und vermutlich ihren Mann. Mathilde und Fritz Preiß beschriften das Bild lakonisch und abwertend: "Cabocla mit Salertochter".

Familie Schoder

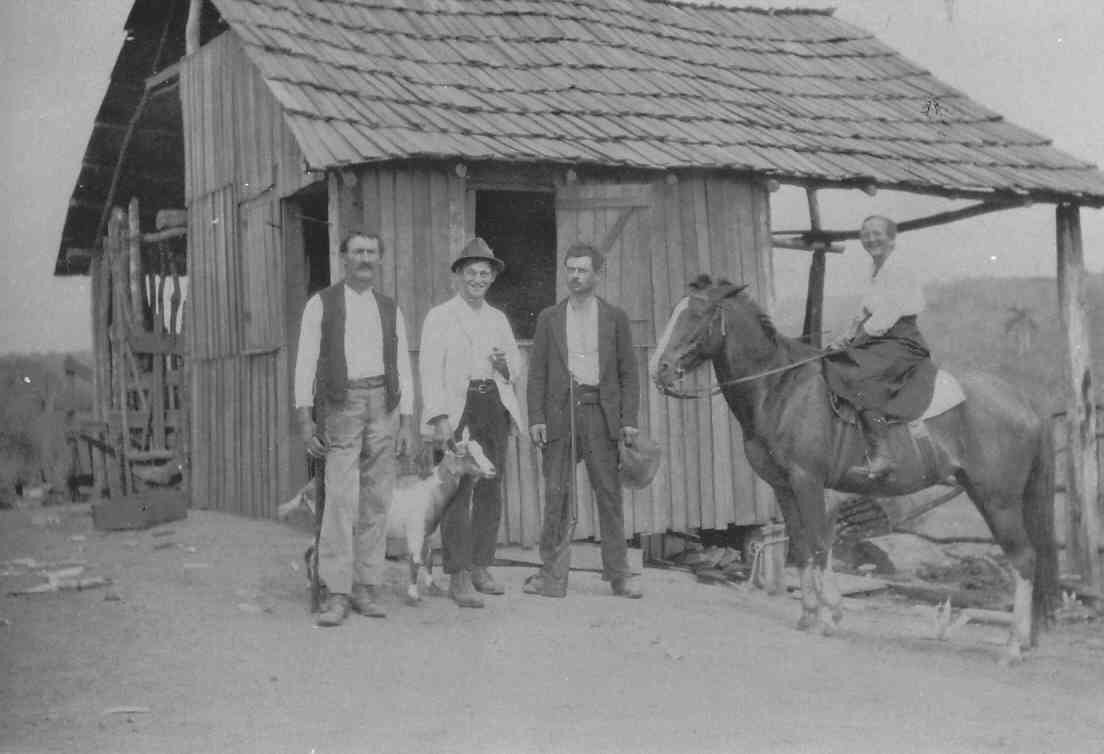

Vor ihrem Haus in der Kolonie bei Itararé stellten sich für Mathilde und Fritz Preiß auf (von links): Pferd Liesl, Gebhard Schoder, Liesl Schoder, Elisabeth Schoder, genannt Lisa oder Liesl, und Alois Schoder. Alois Schoder (1878–1971) war ein unruhiger Geist und sicherlich kein einfacher Mensch. Er stammte aus Vandans im Montafon, sein Vater gehörte zu den Montafoner "Franzosengängern" und war in Frankreich Bauunternehmer gewesen. Alois Schoder behagte es in Vorarlberg gar nicht, denn "öde und flach ist das Leben in der Heimat, im ordinären Zivil. Nur in Krieg, in Not und Tod lernt man die Menschen wirklich kennen". (Schoder 1965, S. 106, zu seinem Vater Vorarlberger Volksblatt, 17. 12. 1955)

1910 ließ er seine Familie zurück und fuhr von März bis Oktober nach Argentinien, um das Land und seine Möglichkeiten zu erkunden.

Im Juli 1911 wanderte die Familie Schoder nach Brasilien aus, wo sie Siedler in der kurz zuvor begründeten Kolonie Erechim im Staate Rio Grande do Sul wurden. Die erste Ernte verdorrte; um die Zeit bis zur nächsten Aussaat zu nützen, fuhr die Familie nach Argentinien, wo sie Lohnarbeiten annahm. Wieder zurück in Erechim erkrankte Alois Schoder so schwer, daß sie ihren Siedlungsversuch abbrechen und nach Vandans zurückkehren mußten. Als nach dem Ersten Weltkrieg eine neuerliche Auswanderungswelle Österreich erfaßte, wurde Schoder von 1920 bis 1921 Auswanderungsberater, bevor er mit seiner Familie zum Jahreswechsel 1921/22 wieder in Brasilien als Einwanderer eintraf. Von 1922 bis Oktober 1926 war er Kolonist in Itararé, dann verkaufte er seinen Besitz an die im Mai 1925 aus Hard zugezogene Familie Rudolf und Emilie Gasser.

An die "kleinlichen Verhältnisse" im Montafon gewöhnte er sich nicht mehr, er lebte dort wie "in der Verbannung" und pflegte als Schriftsteller seine Erinnerungen an Südamerika. (Schoder, Heimat unter..., S. 156, 159f. Zur Familie Gasser siehe Nachlaß Burtscher, Mappe Südamerika.) 1948 floß Schoder folgender Satz über den ersten Auswanderungsversuch nach Brasilien in die Feder: "Losgelöst von den Bevormundungen der Kulturwelt, frei von allen Bindungen und nur uns selbst verantwortlich, lebten wir hier in völliger Freiheit. Unter solchen Verhältnissen wurde uns selbst die Wildnis zum Paradiese!" (Schoder 1948, S. 111) Seiner Tochter allerdings gefiel es im Montafon besser. In der Kolonie sei die nächste Farm eine halbe Stunde weit weg gewesen, die Stadt gar zwei Stunden. Sie mußte hart arbeiten, und als alles fertig und schön war, sei man wieder gegangen. (I.: Elisabeth Neher, geb. Schoder, 25. 2. 1985)

Alois Schoder in seinem Arbeitszimmer in Vandans, Vorarlberg: Auswanderer nach Argentinien, Wanderungsberater in Vorarlberg, Auswanderer nach Brasilien, dann Bauer und Reiseschriftsteller im Montafon. (Vorsatzbild aus Schoder, Heimat unter südlichen Sternen)

Familie Schüch

Josephine (3. v. li.) und Franz Schüch (5. v. li.) aus Dornbirn mit ihren Kindern (v. li.) Franz, Josephine, Maria-Ida. Franz Schüch sen. war in Dornbirn Schuhmacher gewesen. Nach einigen Jahren als Landwirt bei Itararé zogen sie in den Großraum São Paulo, wo sie eine Gastwirtschaft betrieben. Franz Schüch jun. lebte später im brasilianischen Bundesstaat Sta. Catarina, Ida in Sto. Amaro bei São Paulo.

Der Hof der Familie Schüch, aufgenommen von Mathilde und Fritz Preiß 1924/25.

Familie Tiefenthaler

Richard Tiefenthaler aus Altach war mit seinen Freunden Heinrich und Hans Plank aus Altenstadt schon auf dem Weg zu einer Kaffeefazenda, als sie gewarnt wurden und statt dessen Kolonisten einer Kolonie im Staate São Paulo wurden. Tiefenthaler kehrte 1932 nach Vorarlberg zurück, die Plank-Brüder blieben. Das Bild zeigt Tiefenthaler (links) im Städtchen Assis.

Richard Tiefenthaler beim Brandroden. Tiefenthaler war im Dezember 1931 von Altach nach Brasilien gefahren und hatte sich ein Jahr lang in einer Kolonie ganz in der Nähe von Itararé aufgehalten. Beim Brandroden muß man darauf achten, daß nur das vorbereitete Waldstück abgebrannt wird. Weitete sich ein Feuer unkontrolliert aus, konnten bei der in dieser Gegend zumeist vorherrschenden Trockenheit leicht Katastrophen entstehen.

Bananen waren damals in Europa selten, in Brasilien – heute der weltweit bedeutendste Bananenproduzent – jedoch eine Art Grundnahrungsmittel. Richard Tiefenthaler aus Altach ließ sich vor einer Bananenstaude abbilden.

Familie Weißmann

Die Familie Weißmann aus Bregenz mit einem farbigen Einheimischen, einem sogenannten Caboclo, bei der Feldarbeit. Vom weiteren Schicksal dieser Familie ist nichts bekannt.

Familie Wiederin

Die Familie Christian und Maria Wiederin mit ihrer 1909 in Dornbirn geborenen Tochter Grete und ihrem 1912 geborenen Sohn Hans sowie weiteren, nicht bekannten Personen. Sie besaßen in der Kolonie bei Itararé 57 Hektar Land. 1925 bekamen sie noch einen Sohn, Armin, der später Techniker in Santo André bei São Paulo war. Christian Wiederin war vor seiner Auswanderung von Beruf Mechaniker gewesen. Nach seiner Zeit als Landwirt führte er mit seinem Sohn Hans eine Mercedes-Werkstatt in Itararé. Grete Schmidt, geb. Wiederin, wohnte später – wie zahlreiche weitere Einwanderer aus Vorarlberg – in Santo André bei São Paulo. Hans lebte eine Zeitlang im Staate Paraná, bevor er wieder nach Itararé übersiedelte. Adolf Klotz über Grete Wiederin und Hermann Hämmerle:

"Kenne nur den Hermann, 90 Jahre alt, ein Handorgler. Wohnt in Sto. André, wo wir uns oftmal unterhalten, Vorarlberger Musik hören und einen Jass machen in der Wohnung von Wiederins Grete."

(Nachlaß Burtscher, Mappe Dornbirn; sowie Briefe von Adolf Klotz, 25. 2. 1994, 23. 5. 1994)

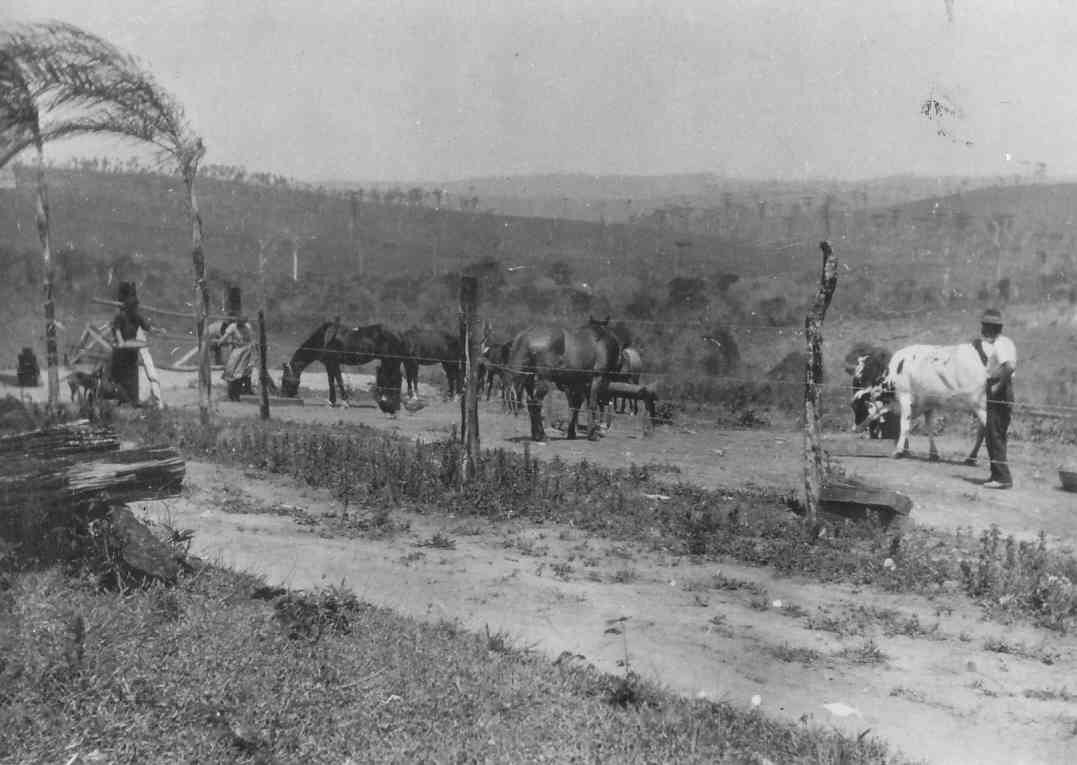

"Wiederins Großvieh" beschrifteten Mathilde und Fritz Preiß dieses Bild aus 1924/25.

Familie Winder

Franz Anton Winder und – auf dem Pferd – Paulina Winder mit ihren beiden Söhnen Jakob und Eugen vor der noch bescheidenen Wohnstatt. Franz Josef Winder war Sticker in Dornbirn gewesen. Das Ehepaar Winder starb im Mai 1926, nach dem sie giftigen Maniok oder Maniok aus einer Pfanne mit Grünspan gegessen hatten. Jakob Winder war Graveur in São Paulo, später Emailmaler. Sein Bruder Eugen kehrte nach Vorarlberg zurück.

(Schreiben von A. Klotz, 23. 5. 1994; Nachlaß Burtscher, Mappe Südamerika; Lanzl 1961, S. 141)